以下は、Wikiによる説明である。

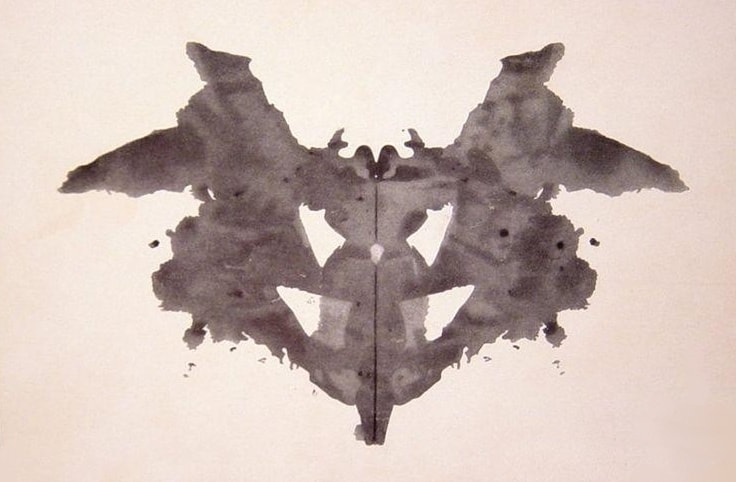

ロールシャッハ・テスト(Rorschach test)は、被験者にインクのしみを見せて何を想像するかを語らせて、それを分析することによって被験者の思考過程やその障害を推定するものである。スイスの精神科医Hermann Rorschachによって1921年に考案された。紙にインクを落として2つ折りにして広げるとできる、ほぼ左右対称の図版のカードが用いられる。これは原理的には簡単に作成できるが、現在でもロールシャッハによって作成されたものが用いられている。カードは10枚1組で、無彩色のカードと有彩色のカードがそれぞれ5枚ずつ含まれる。各カードは約17cm x 24cmの大きさ。

ロールシャッハ・テストは、被験者にとって、どのように反応するとどのように分析されるかが分かりにくいため、回答を意識的に操作する反応歪曲が起きにくく、無意識な心理の分析が可能であるとされ、1920年代に開発されて以来、長年にわたって広く用いられている。一方、テストの科学的妥当性への疑問や回答結果の分析に高度な技術を要し効率が悪いといった批判も存在する

この画像を見て「蝙蝠」を連想してしまった私

私は心理学者ではないので、ここでロールシャッハ・テストに深入りするつもりはないが、Wikiでこの図案を見て、思わず「あっ、蝙蝠みたい」と思ってしまった。勿論、コロナウィルスの感染源として最初に報道された武漢の市場の蝙蝠のことと、我が家は今の時期から蝙蝠が夕方以降飛来することといった2つの記憶が、多分アタマに強く印象付けられて、思わず図案を「蝙蝠」と思ってしまったのだと思う。

私がここで書き留めて置きたいコトは、図案による無意識下の性格テストではなく、「コロナ禍」に対して、人がどう反応し、どう考え、どう行動するかという点である。私は周囲のアメリカ人の親戚・知人・友人達や、ソーシャルネットワークやメディア上の日本の知人友人達の言動を見て、なるほど、人はこういう風に考えるんだと、改めて実感している。

楽観的・悲観的といった二元論は当てはまらず、誰もが不安だけど、その不安への反応が人によって異なる

コロナ禍に関して、冒頭の"Is the glass half empty or half full?"のように、どちらの見方をするかで楽観的と悲観的に分ける、といった単純なことはできない。何せ、ここまで、短期間でパンデミックとして世界中に拡大し、尚且つ人の移動禁止やロックダウンといったような、未曽有の経験を世界中の人達は今同時に共有しているからである。正体不明というほど厄介なモノはなく、誰もが「この先どうなるのか?」という不安を抱える。但し、その不安への反応と対処の仕方は個人によって異なり、ロールシャッハテストではないが、その人の今まで見えなかった無意識下の性格まで見えてしまうような気がする。

短期間か長期化するのか?という異なる見方で変わるマインドセットと行動

何時これが収束するのかは、今の時点では誰もわからず、全ての人は速やかな収束を願っている。但し、ここでコロナ禍による規制は、1-2か月で終わると見るか、下手すると1年以上かかると見るかで、マインドセットやAttitude(姿勢や態度)は大きく変わる。

短期間収束派は、事実を目にしているがそれをそのまま咀嚼するには、あまりにも現実が重く、多分に希望的観測にシフトし、コロナ禍の影響を低く見積もっている人達。彼らは、当然制限がかかっている現在の生活への不満やストレスがあり(外出・外食・飲むに行くと言ったことが気軽に出来ない、家でオンライン経由の仕事や対人関係に飽きたなど)、今の生活は今後の「New normal」となりうる可能性を秘めていることを、受け入れる準備が出来ていない。

長期収束派は、過去3か月間の社会及び経済的な推移を目にし、さらに未だに多くの解決できないコロナ禍の状況を鑑みて、その長期化を予測し、それを受け入れようとしている人達である。彼らは、今の制限を緩和すると、より状況が悪化する可能性があると考え、現時点で「New normal」に備えて、今自分が出来ることの手を打とうとしている。長期収束派にも、勿論テレワークが出来ない人も多くいるので、そういう人達やエッセンシャルワーカーは、危険の中で毎日働いている。それでも長期化を予想している以上、極力自分は感染をしない、或いは感染源のキャリアにならないように工夫して生活している。Physical distancing(物理的な距離)とは、個人間の問題ではなく、公衆衛生上の最も重要な行動で、社会問題といえる。

「Overpromising and Under-Delivering(約束をし過ぎてそれが達成できないメッセージ)」

消費者が広告を嫌う心理には、3つの大きな要因がある。1つ目は、消費者が行うとしている行動を邪魔する場合(オフ・オンラインでコンテンツにリーチしようとするのを邪魔する広告)。2つ目は、広告メッセージが「Misleading(故意に消費者が誤解するように訴求する)」。3つ目は、「Overpromising and Under-Delivering(約束をし過ぎてそれが達成できないメッセージ)」である。人間は、誰でも邪魔されたり、誤解を招くような物言いには、腹を立てる。但し、消費者が企業に最も失望するのは、実は善意から招く場合もある「Overpromising and Under-Delivering」という3番目の場合である。理由は簡単で、人は約束を破られると「裏切られた」と感じて、相手を恨みたくなるからである。ここでのポイントは「デリバリできないほどの期待値を人に抱かしてはいけない」という点である。

これは、コロナ禍の環境でも活かせる部分で、長期化という重い選択(=低い期待値)をしておけば、収束が早まった時、まず真っ先に思うことは「良かった!早く終わった」という喜びである。また「New normal」は、かつての生活のように、未来は薔薇色で何でも上手くいくというコトはあり得ない(=低い期待値)と思えば、本当に「New normal」が始まった時に適応がしやすくなる。

人は「変化」するのではなく、置かれた環境に適応すべく、日々「進化」していく

私は昔からOptimistic(楽観的)でありながら、Realistic(現実的)な考えで生きてきたが、ここに来て、"Cautiously realistic(意識して現実的に)"に、シフトしている自分に気が付いた。楽観的な部分が消えたわけではないが、思いもよらない状況がドラスティックに頻繁に起きるので、かなり自分の知覚を意識して、現実をしっかり認識すべきであるという考えが、より鮮明になりつつある。

ロールシャッハの図案が蝙蝠に見えるのは、2020年5月高地の山に囲まれる街のSt George, Utahに住む今の私であるからで、2019年5月海沿いのビーチの街のSanta Barbara, Californiaに住んでいた頃の私は、そうは思わなかったと思う。人は変化するのではなく、置かれた環境に適応すべく、日々進化していく。

Herbert Spencerは1864年に『Principles of Biology』で「適者生存(survival of the fittest)」の概念を発案し、その影響はCharles Robert Darwinの『種の起源』の進化論へと繋がった。

環境に適応して進化出来ない人間は、おのずと脱落してしまう。パンデミックは1回で終わるものではなく、これから何回も襲ってくる。それを想定して、現実的に日々変わる環境を受け入れ、それに適応して進化すべく、心構えを持ちたい。