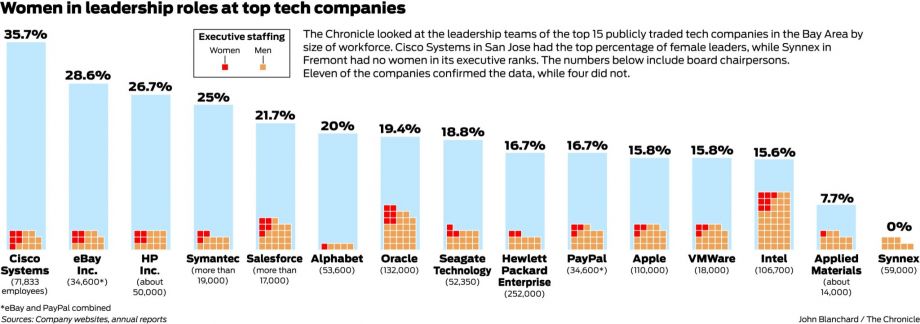

女性のリーダーシップに関しては20%を超える企業が少ない中で、トップのCiscoの35.7%は、Appleの15.8%やIntelの15.6%に比べると、Diversityをかなり意識して向上を図っているように思える。もちろん著名な女性のCクラスを持つシリコンバレーのテック企業もあるが(FacebookのCOOのSheryl Sandberg、 AlphabetのCFOのRuth Poratなど)、彼女たちのCクラスの同僚はほとんどが男性であるため、Diversityには程遠い。

私の過去の長いビジネス経験において、大昔であるが「女性」の部下への抵抗感というべき、苦い経験がある。もうかれこれ35年以上前の話だが、日本の広告代理店時代に、上司にどうしても私の部下に「女性」を選んでほしいという指示が来て、結果1人の女性と一緒にチームを組んで仕事をした。正直言って、当時は私も、男性の上司に「バカヤロー」と怒鳴られて頭をパカーンと殴られる(そんなに痛くはない)ぐらい荒っぽく鍛えられていた時代で、自分自身よく男性の部下を怒鳴った(もちろん殴るといったことはしない)。この場合はもう少し正確に言うと「歯に衣を着せず」に率直に進言したというのが正しい表現だと思う。ところが初の「女性の部下」にはそれが一切できず、逆に彼女が感情的に落ち込まないように、やたらと気を使って、とにかく「気持ちよく」仕事ができなかったことを思い出す。

ある日上司から、「彼女の服装に関して、ジーンズの上下は営業としてクライアントのオフィスに行くのにふさわしくない。自分が言うと角が立つから、女性のお前から言ってほしい」という命令が下った。私はなぜこんなことを私が言わなければならないんだろうと思いながら、業務終了後にそっと「私もジーンズは大好きで、あなたの服装のセンスはいいと思うけど、オフィスには向かないと思う。今後はジーンズの上下は避けたほうがいい」と、気を使いながら話した。ところが、彼女は話の途中でわーっと泣き始めてしまった。あの時の彼女の反応と、その後の周囲の「大柴がだれそれをいじめて泣かせた」という声には、私は大いに驚愕した。

もちろん、これは特殊な例で、女性だからといって、誰もが彼女のように感情的になるとは言えないが、私はあの時以来職場における「女性への抵抗感」がTraumaとしてこびりついてしまった。これも言ってみれば、ある種のSexismで、私はその後、何人かの優秀な女性たちと仕事をすることによって、それを克服し、現在はGenderを基にしたステレオタイプな見方を、ビジネス上ですることは全くない。むしろ「そういえば、あの人は男性だった、あるいは女性だった」と、後でビジネスパーソンのGenderに気がつくほどである。

上述のデータを見た後に、周囲のアメリカ人の男性に本音を聞いてみたが、比較的リベラルな男性でも「女性と仕事をする面倒くささ」を指摘していた。彼曰く「男性同士ならば、かなり激しい言葉で議論しあっても、その後はけろりとして、特に感情的なしこりを考えずに、支障なく仕事ができるが、女性に対してはそれができない、特に自分は。また何かちょっとした言動で、そうではないのにSexism的に捉えられる可能性もあり、とにかくDealするのが面倒くさい」という本音が漏れた。これはアメリカ人男性に限った悩みではなく、日本の男性経営者やビジネスマンからも、こうした悩みを訴えられたことがある。

「なぜビジネス上で、女性に対しては、誰もが気を使わなければならないんだろう?」この原因は以前ブログでも書いたが、今でも女性社員の絶対数が少ない業界は、男性が多くの女性と一緒に仕事をする経験が少ないために、「玉石混交」の「石」状態の女性と仕事をする確率が高く、その結果「玉」状態の女性に出会う可能性が低いためである。「玉」と仕事すれば、誰でもその人のGenderなんて、気にも留めず、よいビジネス経験が得られる。上述のシリコンバレーには、まだまだ「玉」を産むほど女性社員の絶対数が少なく、全米レベルでCクラスの女性が少ないのも、同様の理由である。

今年は米国大統領選挙で民主党のHillary Clintonや共和党のCarly Fiorinaという2人の女性候補者がキャンペーン中であるが、一事が万事「女性である」ことが前面に出てきて、私個人としては見ていて、うっとおしいというのが本音である。私より上の世代は「初の女性大統領」ということにこだわっているが、私は女性云々というよりも「その人物は米国大統領にふさわしいかどうか?」を見たいし、8年前にObamaが大統領に選出された時も「初のアフリカ系アメリカ人の大統領」という側面のみで選ばれた訳ではない。ただ難しいのは、ObamaやHillaryへ向けられる「視線や見解」をみるにつけ、今後どれだけ多くのアフリカ系アメリカ人や女性の大統領候補が出るかという点である。どう考えても割に合わない職業で、これは大企業のCクラスやSVP & VPの女性の数の少なさとは異なる問題だと思う。

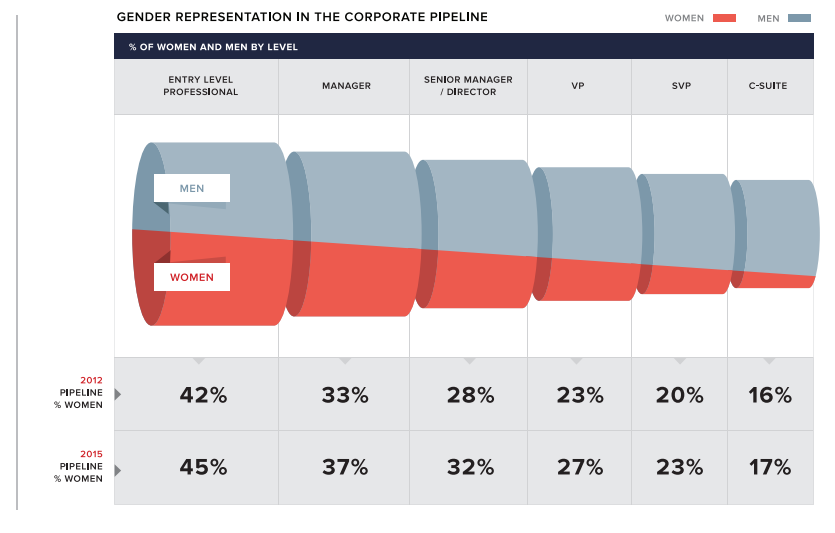

Sexismをなくす為には、当然なことであるが、より多くの女性たちが、どんどん女性が少ない業界に入っていって、その絶対数を引き上げることが肝要である。マーケターが最もCareする「消費者の顧客経験」と同様に、男性(あるいは女性も含めて)が、多くの女性の同僚と「よいビジネス経験&職場経験」をし続けると、ステレオタイプな見方は自然に消滅していく。企業は外に向かって「Diversity」を企業広報的に語るのではなく、まずトップからフロントラインに立つ社員1人1人まで、それをカルチャーの一部としてしっかり受け止めて、社内で徹底させることが重要で、単なるプログラムに終わらせない企業がもっともっと増えることを望む。