Jazzercise(通称ひさみの朝稽古)の休止

今朝の私の最も重い決断は、毎日行くJazzercise(通称ひさみの朝稽古)を今週から休止して、自主トレに変更したことである。私が通うJazzerciseのクラスは、通常はインストラクターを入れて5-7名ぐらいの少人数で、バレエスタジオの1室を借り切って実施している。Utah州では現在10名以下の集会を停止するよう求めているが、このクラスは10名以下で、スタジオでの各自のポジションは2-3 mぐらいの距離があり、インストラクターは、生徒が1人でも通う限りクラスは続けると言っている。

すでに1週間ぐらい前から、Social distancing(少なくとも2 mは相手との距離を持つ:remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance (approximately 6 feet or 2 meters) from others when possible”)を考慮して、クラスを休んでいる生徒もあり、私も米国の感染者数急増を考慮すると、個人としての責任もあり、クラスに行くことを断念した。朝稽古のこの1時間が私の心と身体の解放につながり、非常に重要だけれども、この状況下では、自主トレーニングに切り替えるしかない。幸い、広大な自然の中に住んでいるので、周囲を歩く、自転車に乗る、さらに自宅のあるコミュニティには温水の屋外プールがあり、誰も泳いでいないので、1人で泳ぐことに決めた。今日はあいにく雨降りで、また通常は82度F(27.8度C)の温水プールが故障らしく70度F(21.1度C)しかなので、自宅の室内でウエイトでもやるしかないという状況である。

データで見る米国のコロナ禍の急増

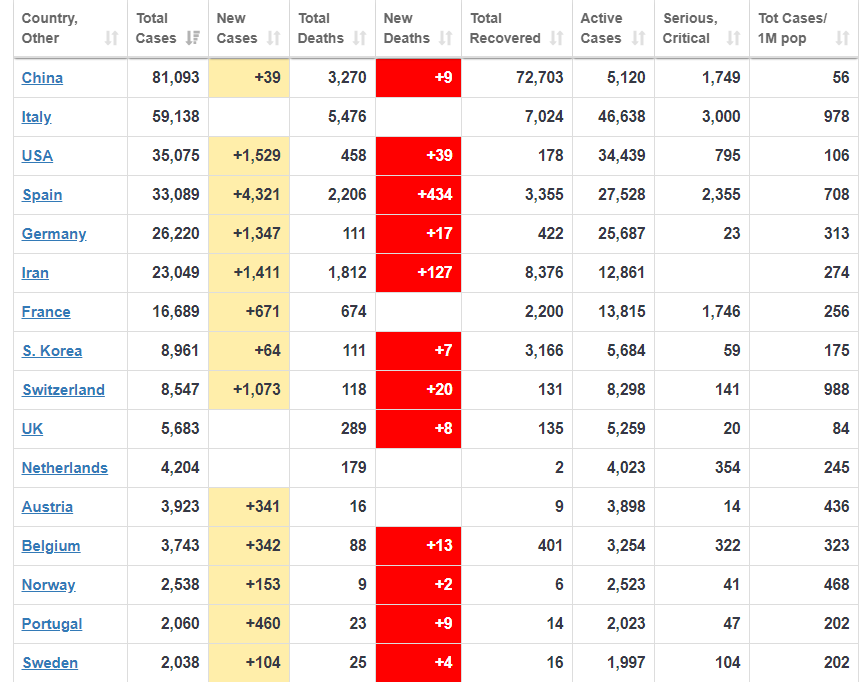

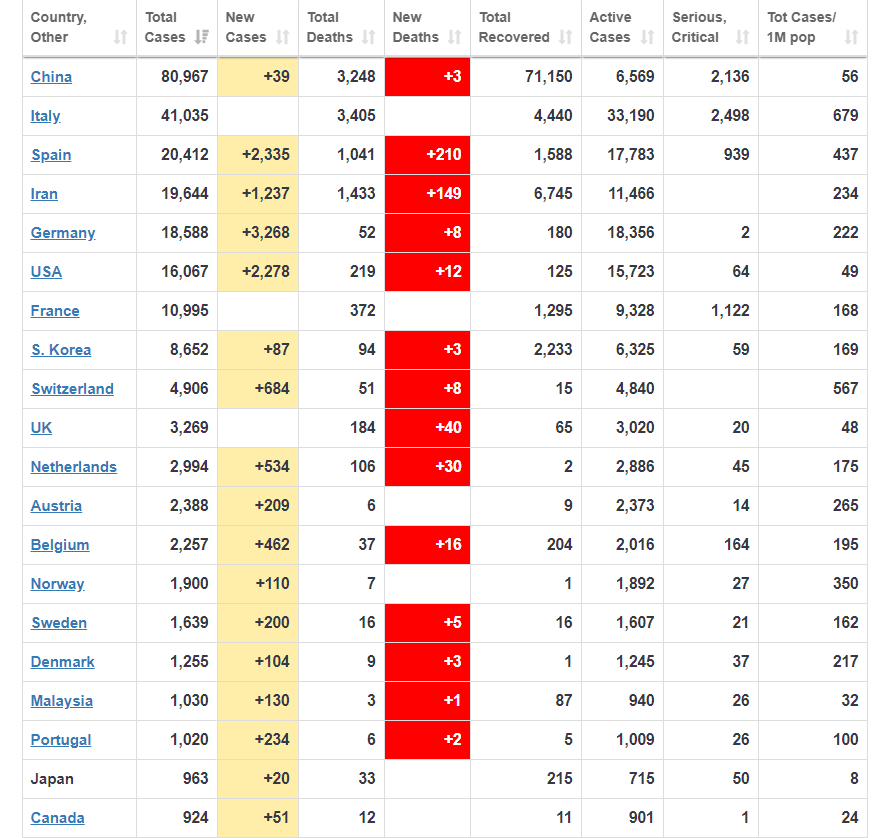

米国は昨日(3/22)の時点で感染者数は3万5,075人、新たな感染者数1,529人、新たな死者39人、合計458人が亡くなっている。毎朝、私はこのデータサイトで、国別のコロナ禍の数字をチェックしているが、米国が日々各国を追い抜いて上位に上がり、現在はイタリアに次いで3番目となっている。イタリアの感染者数は5万9,138人で、死者は5,476人と、兎に角死者数が半端ではないが、死者数ともかく、イタリアの感染者数は、米国が追いつく射程距離内に入ってきていると思う。

この急激な感染者数増加は、検査数増加と自覚症状のない感染者のフィジカリーに動き回るソーシャルな行動によって拡大しており、数字は今後もどんどん上がると思う。昨日夫と2人で恒例の日曜日の1週間分の食料品の買い出しに出かけたが、マーケットは開店時間を短縮し、シニア向けの特別な優待時間(開店の最初の1時間はシニアのみ)、キャッシャーと顧客の間に透明の仕切りを構築、顧客持ち込みのusable bagの禁止(店の備え付けの紙袋のみ)など、様々な対応を図っている。キャッシャーの顔に見るストレス(自身が感染するかもしれない不安)などを見ると、現在一番心配なのは、医療従事者や従事者の防護機材不足、さらにメンタル面での疲労が真っ先に浮かぶ。

米国が最も恐れるのは「コロナ禍による米国のイタリア化現象」

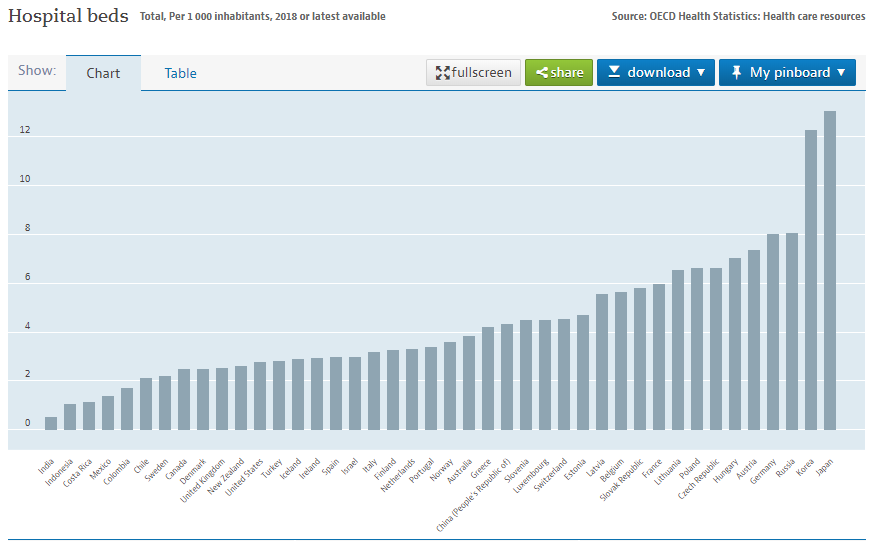

以下のOECDのグラフは、米国が最も恐れるのは「コロナ禍による米国のイタリア化現象」への1つの要因となるデータである。

以下のグラフは同じくOECDによるデータである。

市民として責任

個人が出来ることは限られている。テレワークが出来る環境の勤労者は、実際は僅かで多くの米国の勤労者は、実際にオンサイトに行く業務が多い。レストラン業界、特にMom & popの小さなレストランを中心に、お客のチップで生活を支えていたような人達は、一気に失業、休業、倒産となっている。私が住むSt Georgeもレストラン営業停止となり、レストラン休業で職を失った人達を助けるために、の近所のレストランXterra が、地元のレストラン業界を救済するためのセンターを立ち上げて、寄付金募集が始まった。我が家もまずそこに寄付をして、少しでも、最も被害にあう人達を助けることから始めた。寄付金は、レストラン営業停止に伴い、サプライヤーの無駄になる製品を買い上げるなど、何とか小さなレストランの救済を図ろうとしている。現在目標は15,000ドルで、私達が寄付した後、1時間で14,610ドルまで増えている。

「他の人ファースト」の気持ちをまず持とうよ

物流がまだ機能している時に、最も困るのが不安にかられた人達が、自宅に製品をストックし始める「自分ファースト」の行為。最も影響や被害を受ける人を最優先にして「他の人ファースト」の気持ちを持てば、棚から何週間もトイレットペーパーが消えるなんて、馬鹿げたことは起きないと思う。すでに我が家では、過去2週間トイレットペーパーが購入できず、我が家のペーパーロールはあと7個となり、夫はティッシュペーパーをトイレで使用することに切り替えた。あまり重要視はしていないが、どこまで我が家のペーパーが持ち、いつペーパー危機が解除されるかを、意外と客観的に見つめている。