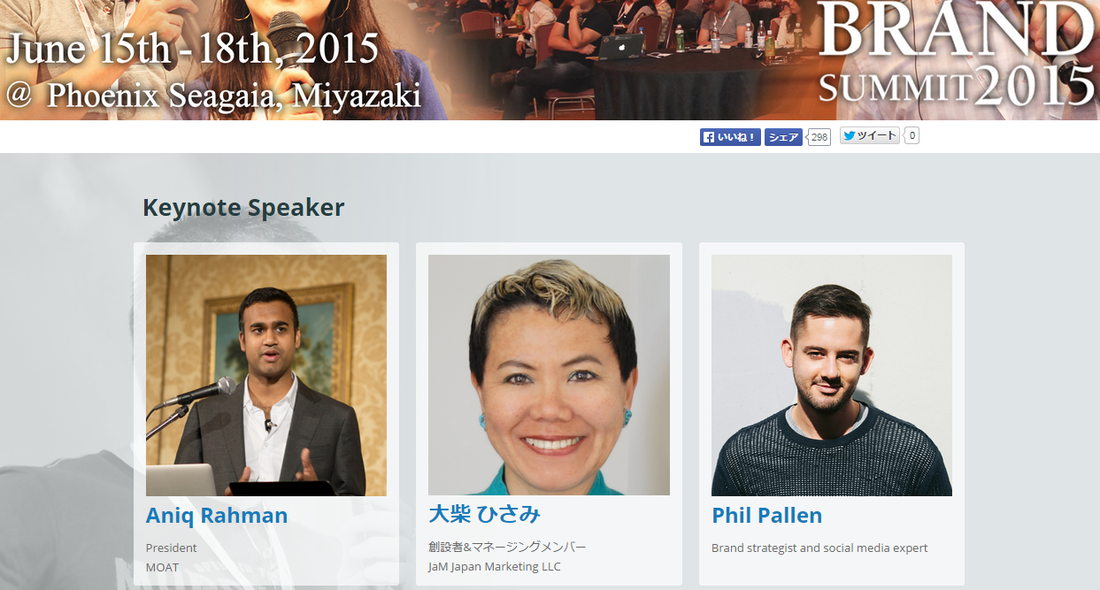

今回、まず最初のイベント、6/15-6/17、宮崎で開催される「iMedia Brand Summit」です。海外からはMOATのPresidentのAniq RahmanとBrand Strategist & Social media expertのPhil Pallenと、私の3人です。

「iMedia Brand Summit」の趣旨は以下にあり、ヴィデオでも見られます:

最先端を行くブランド企業のマーケター300名が集う、完全招待制のビジネスサミット。国内外の大手ブランド広告主企業の、選ばれたマーケティング&宣伝担当者が集う完全招待制かつ世界最大級のビジネスサミットです。

業界プロフェッショナル間の活発な議論、関係作りブランド広告主企業のマーケターのみならず、活発なコミュニケーションや関係作りが行われます。

Aniqは、"Measuring attention in the era of digital"というタイトルで、ブランド広告主の間で大きく騒がれていAd Fraud(広告詐欺)の問題について話し、Philは、"New Way of Drawing Branding Strategies in the Era All Connected in Social Media"というタイトルで、ソーシャルメディアを駆使した、ブランド・パーソナリティの構築について語るらしい。

私は3日間サミットに参加して、日本から参加するブランド広告主と最後に一緒に上がって、ラップアップをする予定です。ad:tech san franciscoやtokyoは合計5回登壇しているので、勝手はわかっていますが、今回のBrand Summitは初めてなので、新鮮な気持ちで望みたいと思っています。