昨年Netflixのchief product officerのNeil Huntは、「インターネットTVであるNetflixは消費者と直接的に関係を構築できるので広告収入の必要性はない、マーケターは広告するために異なる場所を見つける必要がある」と発言してる。これは言い換えれば、Netflixは消費者からの有料購読収入によるビジネスモデルで、今後も成長を続けられるので、「広告ビジネス」には足を踏み入れない、ということを意味する。

しかし、このNetflixの試験的な広告を見れば、この発言とは異なるシナリオが見えてくる。理由は、Netflixほど、閲覧者のprofileをきめ細かく分析して(詳細な過去のコンテンツの閲覧履歴を持っている)、最適なTargeted Adsを配信できるPublisherはなく、実際に広告ビジネスに踏み込めば、通常のケーブルTV会社よりかなりの高額のレートで広告販売が可能となるからである。Netflixにとって「広告ビジネス」ほど「甘い水」はなく、投資家も株主も大いに喜ぶ大きな収入源となる。もちろん、この場合はユーザがこれを受け入れたと仮定した場合である。

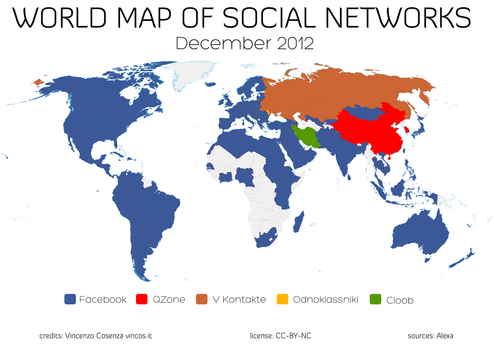

米国のTVは、消費者レベルで見れば、すでに何年も前から「Segmented Media」となっている。一般の消費者は、寡占的なケーブルネットワーク会社によって、見たくもない莫大な数のチャンネルをバンドルされて、インターネット回線とのセットで高額な契約料(人気のHBOやスポーツ番組を見たい場合は$100ぐらいになってしまう)を毎月払っている。ただし、それにも関わらず、多忙を極めて、指定された番組時間に、TVの前に座る頻度が少ない消費者が、実際に視聴しているのは、多分20チャンネルにも満たないと思う。我が家の場合も、AT&TのU-Verseのメンバーで450のチャンネル視聴が可能であるが、スポーツのライブ放送だけがどうしても見たい番組で、それ以外は夕食後のちょっとした時間つぶしでしかない。通常の広告主もTVは「Segmented Media」であることを十分把握しているので、Demographicにあわせた広告を入れており、History Channelなんかを見ていると、シニア対象の医薬品やサプリメントの広告ばかりで、気分が暗くなる。

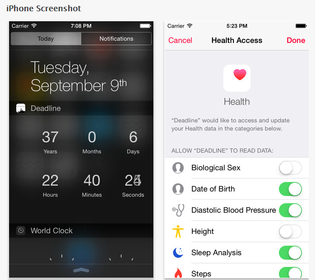

米国の消費者は、こうしたケーブルネットワークの囲い込みビジネスを嫌い、そこから逃れようとして、Netflixのようなインターネットによる映像配信によって、低価格で自らが好きな時間にコンテンツを視聴できるサービスに切り替え始めている。またモバイルデバイスの普及は、リビングルームの大型TVスクリーン(インターネット対応のGoogle TVやApple TVであったとしても)で家族そろって番組を視聴する機会を大幅に減らし、映像コンテンツの消費行動はかなり個人レベルに落ちている。こうした環境下で、Netflixは成長を続けており、ユーザ側のデマンドに合わせたカスタマイズされたインターネット経験の提供が、そのビジネスを牽引してきた。

私自身の日々の生活を鑑みても、ニュースや人気コンテンツをTVで見ないで、iPhoneやiPadのアプリで見る頻度が高くなり、ヴィデオ広告(=TVのコマーシャルと言い換えていい)はTVではなくインターネットで接する機会が多い。ここでもケーブルの圧力が働き、加入しているケーブルのログイン情報の入力を要求されるアプリもある。ただし、そうでないものも結構あり、無料アプリを利用している場合は、自然にPre-rollの広告が入ることは受け入れている。問題はその秒数と本数と頻度で、あまりにも長く多い本数の広告を何度も見せられると、自然とそのチャネルを見る気がしなくなる。また、こうした映像コンテンツを気軽に見ている自分の心理は、無料アプリであることが大きな前提で、有料となるとその見方は大きく変わる。

世の中には、手が込んでいて、コピペできないような、質の高い興味深いコンテンツが無料で存在するわけがなく、誰かが、どこかで、その製作と配信に、お金を払うという仕組みが必要となる。それが「広告主」なのか「エンドユーザ」なのかはビジネスモデルによって異なるが、ポイントは「エンドユーザの視聴したいという欲求と行為を邪魔しない」という点にある。ユーザは、その「ビジネスのカタチ」に納得したら、その代償として広告をきちんと受け止めるか、あるいはお金を自らで払う。

Netflixの将来(あるいは近々)の「広告ビジネス」が、契約者であるユーザと、うまく折り合いをつけて、どのように着地するのかは気になるところである。個人的には、早くこの「ケーブルTVのバンドル地獄」から逃れて、アラカルトでTV番組を選べる仕組みに移行したい。オンデマンドのインターネットで映像閲覧はもちろん気に入っているが、時には「PassiveなTV視聴(カウチポテト状態)」というダラダラ感も捨てがたい、これも本音の1つである。