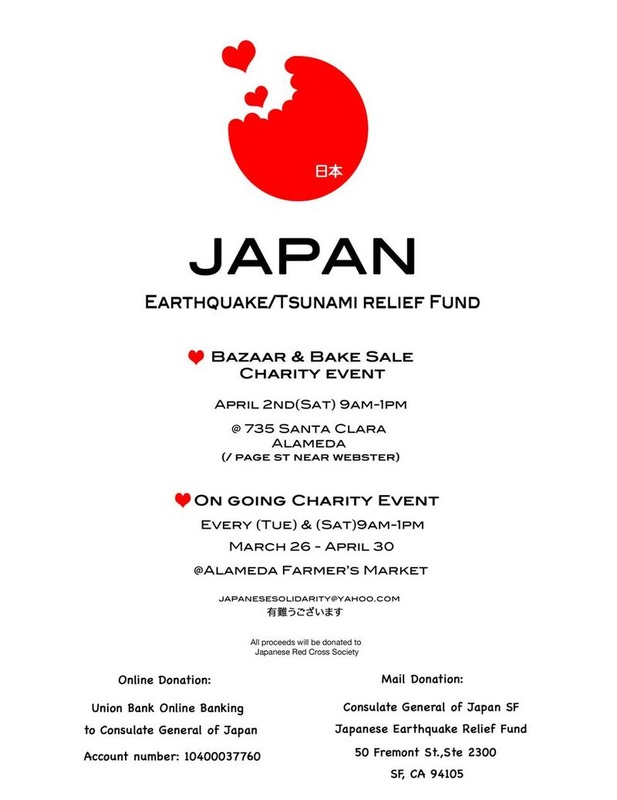

|

4/2(土)午前10時から13時に、わが島Alamedaでも震災募金集めのバザールを開催します。Alameda在住日本人女性が中心になってファーマーズマーケットで、募金集めをします。私も自製の俳句の書や服やジュエリなどを持参して参加します。みんな、できることをコツコツやっていくしかないと思っています。時間がたてば、すぐに日本以外の人たちは、この大震災のことを忘れてしまいます。継続して、これを訴えていく姿勢が必要だと実感します。

昨日は、1ヶ月ぶりに自転車に乗って島を24マイルほど走り回りましたが、フェリー乗り場の警備員で60代とおぼしきアフリカ系男性が、私が日本から戻ったばかりと知ると、いきなり「米国は今、日本のために、どんなことをしているのか?」と真剣に聞いてきました。私が米国海軍第7艦隊が「トモダチ作戦:Operation Tomodachi」で被災地救援でがんばっているし、様々な方面から人的支援が集まっていると説明すると、嬉しそうに「それは良かった。この災害は世界中が利害関係を忘れて、同じ人間として一緒に日本を救済支援するための機会だ」と語っていました。また行きつけの店で買い物をしていたら、同じく60代とおぼしく白人女性が「家族は大丈夫?私は地震後すぐに米国赤十字を通して寄付したわ」と、心底心配している風でした。そんな折、そうした普通の米国人の反応とは異なり、日本の大手オンラインサイトで米国在住日本人ジャーナリストが煽るように、米国メディアはこんな風に原発危機を報道しているという記事を見て、極端な書き方に大いに驚き、且つ怒りすら覚えました。

災害事に流言飛語が飛び回るのは世の常ですが、それにジャーナリストと称する人が加担するような動きをするのは納得がいきません。自身の職業を「なんとかスト」と言う以上、マスメディアやブログ、ソーシャルメディアのコンテンツのコピペだけでなく、一般の人たちの地に足のついた意見や情報をきちんと把握した上で、記事を書いて欲しいし、必ずしもNYTやWSJの情報や記事がいつも正しいとは限りません。常に「Breaking news」と叫んでいるCNNはすでにサーカスみたいな感じで、見識ある人は彼らの情報をあまり信頼していませんし、CNNの現地レポートは人的リソースや資金不足で、英語のしゃべれる人しか取材できないので、情報の質はあまり高くありません。 また、私の周囲のごく普通の人たちは、多少の差はあるにしても、当然のようにマスメディアだけに頼らず、ソーシャルメディアを使って、より日本を知っている人や住んでいる人たちから情報をとっており、私も知らないような被災地の人たちの様々なストーリーを知っていました。また、みんな口を揃えて「日本の素晴らしさ」を語っています。日本人ほど、「我慢強く、お互いを助け合い、精神的に強い」国民は他にいない。日本だからこそ、この近年の歴史上最悪とも言うべき大災害で、大混乱もなく、整然と事態の復興にフォーカスできる、これが米国で起こったらとんでもないことになっていたとアタマを抱えています。 そんな中でみんなが口にするは、どの国も政府の官僚主義が事態を悪化させるのは常だが、日本は国民1人1人の人間としての質の高さに反比例して、政府の対応の遅さ、情報の開示の悪さ、さらに諸外国の援助や助言にすぐに耳を貸さない閉鎖性などの問題点を指摘しています。非常時に最も要求されるのは言うまでもなく「リーダーシップ」です。それは通常「目標設定」をした後に、それを達成するために刻々変化する状況の中で、逐次判断をしていかなければならないことで、当然のようにリスクをとりながら実行されます。米国で「リスクをとらないことが最もリスキー」ということがよく言われます。この「リスク管理」の重要性をみんな肌で感じているので、常に最悪を想定してマニュアル作りをします。日本では今でも「言霊信仰」が意識下にあるためなのか、この最悪のことを想定することをみんなが嫌がります。この想定の甘さのツケは危機に陥ると常に露呈されますが、今回もそれを実感します。 世界中の人たちは、真剣に日本のことを憂慮していますし、なんとか力になりたいと真剣に思っています。今朝、Gizmodoが「Why We Love Japan」という非常に彼らしい理由で日本の面白さ、愛すべき部分を記事で紹介しています。私は大きな声で、みんなが「We Love you」と叫んでいることを、日本の人に伝えたいです。しこれは震災がもたらしら「新たな日本の発見」で、あえて言うならば「Japan Renaissnace」ともいうべき、新たな時期を日本は迎えたと思います。日本は過去10年間 「顔が見えない」とか「Japan passing」とか言われて、随分無視されましたが、この震災時の国民1人1人のattitudeで、いきなりHuman Beingとして可視化されています。私は、この辺をこれからもっと話していきたいと思います。 昨晩はLooopsの斉藤さんとLooops TVでUst対談。TechDoll の三橋ゆか里さんも交えて、楽しいおしゃべりをさせていただきました。アーカイブでばっちり見れますので、詳細はここでお時間がある時にゆっくり閲覧してください。

番組放映中のTweetsはここで見られます。 日米間のソーシャルメディアやネットワークに関する肌感覚に違いや、マーケターとしてコミュニケーションの立ち位置をどこに置くか、など、色んなことをいつものように、こぶしを利かせた「ひさみ節」をしゃべくってきました。 最後に今年、生誕100年の岡本太郎さんの言葉「同じことをくりかえすくらいなら、死んでしまえ」を〆の言葉にしました。岡本さんの著書『日本人は爆発しなければならないー日本列島文化論』と『壁を破る言葉』を、斉藤さんに差し上げて、その後スタッフと恵比寿の駅前の居酒屋で夕飯食べながら大いに語り合いました。 PS: 事前に黄色と緑は背景に溶け込んで透明にいなるので着用しないでくださいと指示が出されていましたので、私は昨晩はいつもターコイーズではなく、60年代のアンティークの刺繍入りブラウスとジーンズ、ネイヴィーブルーのブーツを着用。ロックする気持ちを表現しましたw |

大柴ひさみ日米両国でビジネス・マーケティング活動を、マーケターとして、消費者として実践してきた大柴ひさみが語る「リアルな米国ビジネス&マーケティングのInsight」 Categories

All

|