|

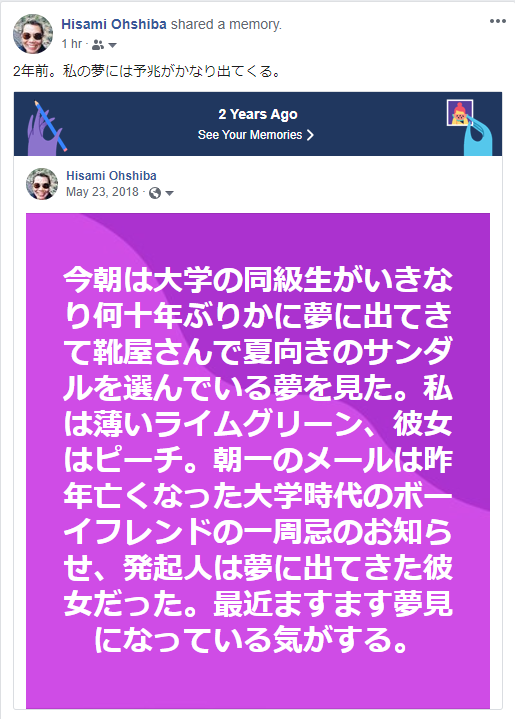

滅多に過去を振り返らない私が、昨日ひょんなことから、大学1年の夏休みに片想いをした男性を思い出し、検索してしまった。非常に珍しい名前なので、入力するだけで彼の情報がすぐに出てきた。今から4-5年前のヴィデオと写真を見て、40年以上前、私が大好きだったジャズピアニストBill Evansに似ていると思った面影が、彼に残っていて、思わず嬉しくなった。そんな嬉しさがペンを走らせている。 夏休みのプールのアルバイト 大学1年の夏休み、18歳の私は市営プールでアルバイトをしていた。彼とはそのアルバイト先で知り合った。当時男性は監視員で女性は受付、確か1時間ごとに泳いでいるお客さんを全員上げて、監視員は潜って水質検査や水底の点検などをしていた。彼はちょっと長めの髪に、Bill Evansのような黒縁のメガネをかけた寡黙な人で、あまり他の人ともお喋りをせず、目立たないタイプだった。彼が水に入るためにメガネを外すと、整った顔立ちが表れ、筋肉を感じさせないしなやかな体つきで、まるで魚のように泳ぐのがとても印象的だった。プールの営業終了後は、私達アルバイトは水泳が許可されてていたので、みんなが泳ぎ始め、男女のアルバイト達は自然に仲良くなって行った。 Bill Evans - Waltz For Debby 彼はジャズが大好きで自分でもベースを弾いており、付き合っている女性もいて、私とは好きなジャズの話ばかりしていた。ベースを弾く彼の指はとても長く綺麗で、カソリックの女子高から大学生になったばかりの私は、話すだけで楽しいというナイーブさで、自分の気持ちが、彼に見えないように必死に隠していた。 私を村上春樹のピーター・キャットに連れて行ってくれた彼 そんな彼が国分寺の南口にあった村上春樹さんのジャズバー「ピーター・キャット」に連れて行ってくれた。私は初めて彼に誘われた時、非常に驚き、またもしかして彼は私に女性として好意を持っているのかも?という、淡い期待に胸を膨らませた。18歳としては精一杯のお洒落をして、彼と2人で地下のジャズバーの階段を降りて行った時、私は大人の女性になったような気がした。 この写真は当時のピーター・キャットのマッチで「《村上春樹の世界》国分寺を歩く」の中に掲載されていたもの。ピーター・キャットの詳細は「《村上春樹の世界》国分寺を歩く」に書かれているし、ヴィデオで場所も特定できる。当時、春樹さんはまだ作家になる前で、奥さんの陽子さんがメインでお客の相手をして、春樹さんは隅の方でレコードをかけたり、グラスを拭いていた。2人でカウンターに腰かけて、店内にかかるジャズのレコードについて話しながら、ベーシストであった彼は、ベースの弾き方や楽曲におけるベースの位置づけなど、ジャズに関する色んな話をしてくれた。

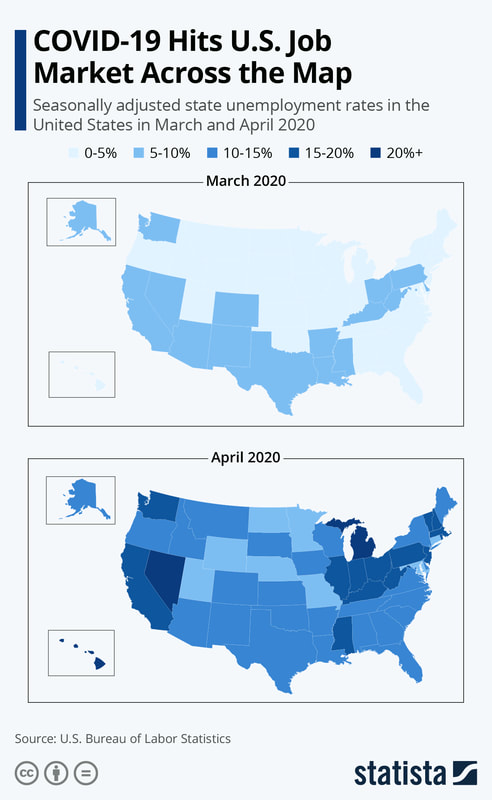

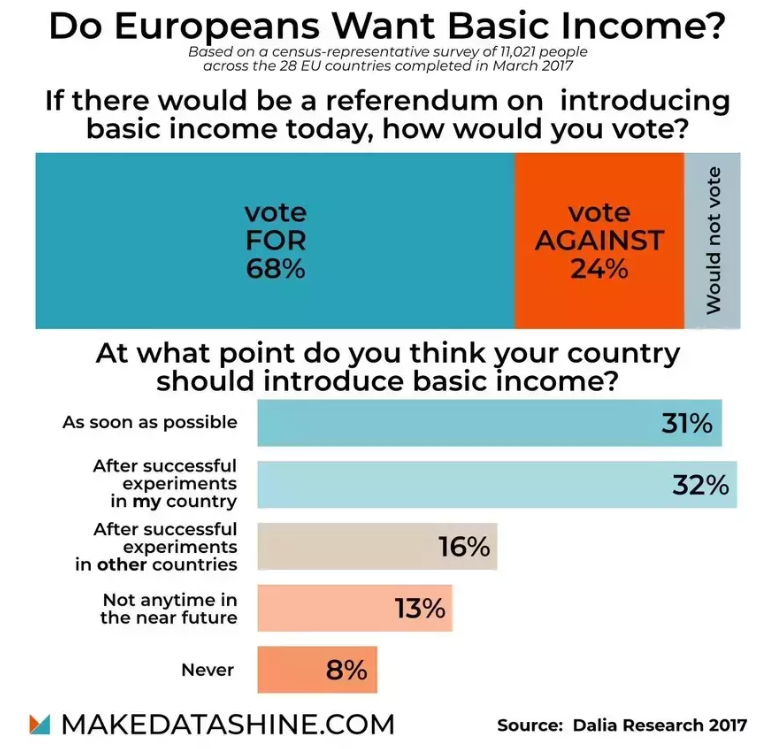

その後、彼は何度か私をピーター・キャットに連れて行ってくれたが、3回目か4回目の時「ちょっと用事があるので先に帰る」と言って帰ってしまった。残された私は、1人でカウンターに頬杖をついて、ポツンと座っていると、春樹さんが近寄って来た。「どうしたの?」と聞くので、「彼は先に帰ったの。彼にはガールフレンドがいて、多分今日彼女と約束があったんだと思う」と答えた。私があんまりがっくりしていたからだと思うが、春樹さんは「彼女のコトを知っていて、彼とここに来ているの? 自分の気持ちは彼に伝えたの?」と聞くので、「うん、知っている。とても彼女のいる人に自分から好きだなんて告白できない。」と答えた。春樹さんは「自分の気持ちに正直になって、素直に振舞ったほうがいい。ちょっと見ていたけど、君は無理をしていたよ」と言って、グラスを拭き始めた。 その後ピーター・キャットは千駄ヶ谷に移り、1979年春樹さんは『風の歌を聴け』で第22回群像新人文学賞受賞したが、私の大好きな国分寺のピーター・キャットは、煙のように消えてしまった。 PS: 因みに私の初めて書籍『ひさみをめぐる冒険』は、私の人生ですれ違った春樹さんと彼の書籍『羊をめぐる冒険』へのオマージュとして選んだタイトル。 パンドラの箱を開けてしまった 夏休みが終わりに近づき、市営プールのアルバイトもあと少しとなったが、ナイーブな私は、彼に自分の気持ちを打ち明けることもできず、ただ最後までプールの監視台で座っている彼の横顔を見て、ため息だけをついていた。その後は、私の大学時代、日本での社会人時代、米国移住、起業等々、とてもつもなく長い時が過ぎたが、あの夏休みのプールの片想いだけは、私の心に甘酸っぱくセンチメンタルな気分を残し続けた。 1995年シリコンバーに移住し、インターネットの勃興期にビジネスとマーケティングの海を泳ぎまくり、ソーシャルネットワークが日常化している中で、何故か、彼の検索だけはしなかった、いやしたくなかった。夏休みのプールの片想いは、私が40年以上前、パンドラの箱の中に入れて封印したもの。もし箱を開けたら、途端に、私のセンチメンタルな思い出が消えてしまうような気がしていた。 それが、昨日突然、ふいに、どうしても、彼のその後が知りたくなり、検索してしまった。 彼は変わっていなかった!いやもっと進化していた! 非常に珍しい名前(多分世界でただ1人だと思う)なので、検索するとすぐに情報が出てきた。私の世代では、マーケティング関連の人か著名人以外では、個人名だけで検索情報は上がってこないのが普通だが、彼は画像も含めてぱっと上がってきた。まず最初に驚いたことは、40年以上も経っているのに、彼には当時の面影が残っていたこと。通常シニアとなった男性は女性に比べて、容姿の変化が激しく、そのことが検索を避けてきた理由の1つでもあったけど、彼は変わっていなかった。髪はシルバーグレイとなり、Bill Evansのような黒縁のメガネではなく、フチなしのメガネをかけていたが、あの優しく真面目そうな瞳は相変わらずで、ソフトでゆっくりとした話し方も昔のままだった。 さらに驚いたことは、彼は大学卒業後教育者となり、日本及び海外の学校教育などに貢献し、長年子供達への環境教育の重要性を訴えてきたという。彼は或る対談で「ESDの視点を活かした環境教育によって、問題解決能力と環境保全意欲を高めることが持続可能な社会づくりのために必要である」と言っている。そう、彼は40年間、教育という社会の根幹を支える重要なシステムの現場で、環境問題と取り組み、色んな可能性を探っていたらしい。 私の生き方の1つの指針でもある「Sustainability(持続可能であること)」を、彼が教育で実践て研究していることが分かり、改めてパンドラの箱を開けてよかったと痛感した。彼は物凄く進化していた。 太平洋でつながった、ブーメランのような縁 今回最も嬉しかったことは、2005年私が夫も含めた仲間達とSFからマウイまでセールボートで15日かけて太平洋半分航海(セーリング)した年の夏、彼は海外ボランティア活動の一環で、環境保護のために、ワシントン州の San Juan Islandで、オルカの生態研究に参加していたという事実(彼の報告書も閲覧できた)。太平洋の海を経由して、私の夏休みのプールの片想いは、ブーメランのように、ここでつながったような気がする。 彼は、多分私のことは覚えていないと思うけど、私は進化した彼とその活動を見て、物凄く嬉しく思い、ピーター・キャットで共有した2人の時を思い出し、彼に一言「ありがとう」だけを伝えたいと思う。 「ありがとう」 米国では4月に2,250万人が職を失った 米国の4月の失業率は第2次世界大戦後では史上最悪の14.7%となり、2,250万人が職を失った。州ごとに格差があり、失業率トップ3は、ネヴァダ州の28.2%、ミシガン州の22.7%、ハワイ州の22.3%。最も失業率が低い州はコネチカット州の7.9%で、それに続くのがミネソタ州の8.1%とネブラスカ州の8.3%である。驚くべきことは、ネヴァダの3月の失業率は7.9%で当時最も高い失業率であったという点で、ロックダウンによって、それが一気に20.3ポイントも増加するという異常さである。 以下の表は、3月と4月の各州ごとの失業率の推移であるが、一目瞭然で一気に失業率が急増した。 雇用を重視する日本と違って、米国では企業の四半期ごとの収益如何で、真っ先に行われる経費削減は「人員解雇」である。皮肉なコトに、こうした解雇の対象となるのは、莫大な金額のサラリーをもらっている役員クラスではなく、低賃金の最前線で勤務する社員の場合が多い。現場の社員を1,000人解雇するより、役員を1人解雇したほうがよほど効率よく経費削減が可能なのに、犠牲になるのは常に簡単に削られる一般社員達である。更に皮肉なコトは、例え経営に失敗したトップ(CEOや他のCクラス)でも退職時には高額な「Golden parachute(退職する際に払われる割増退職金、ストックオプションなどで払われる場合が多い)」が用意されているので、彼ら自身は逆に焼け太り(ビジネスは傾くが、退職者は大金を手にする)をする場合もある。 在宅勤務可能な職種はまだまだ少なく70%以上はロックダウンの度に同様の境遇に陥る 米国では、制限付きでも在宅勤務可能な職業は、まだまだ非常に少ない。2016年の調査では米国の職場の僅か3.6%が「半分あるいはそれ以上の在宅勤務」を実施している。机上の上では、56%はリモートワークが可能であると推定されているが、現実にはそう簡単に許されていない。但し、今回のパンデミックでロックダウンとなり、米国では2021年末までに25-30%は、「1週間のうちに何回かは在宅勤務が可能」となると予測されている。 仮にこの予測が実現したとしても、それでも70%以上は、在宅勤務可能なラグジュアリな仕事に就ける訳ではないので、次回またこうしたパンデミックが起きた場合は、今回同様に職を瞬時に失う。こういう状況を考えると、まず社会を下支えしている、この莫大な人達をサポートする仕組みが必要だと思う。 「UBI(Universal Basic Income)」を真剣に考える必要がある 私は、民主党大統領選挙候補だったAndrew Yangのキャンペーンの中心メッセージ「UBI(Universal Basic Income)」の考え方に関心がある。この考えは、、利益や収益性の追求一辺倒の20世紀型資本主義がもたらした富の格差の是正、貧困や差別の解消、さらに将来AIや自動化によって消失する人間の職などへの影響を和らげる効果がある。また今回のロックダウンのような経済停止の際に職を失う或いは倒産をする人達へのサポートともなる。 以下に記した内容は、UBIに関しては素人の私が、NRIの上級研究員の柏木 亮二氏のAnnie Lowreyの『みんなにお金を配ったら(GIVE PEOPLE MONEY)』の書評コラム、Brianna ProvenzanoによるViceの記事(日本語訳)、World Economic Forumの記事などを参考にして、まとめたものである。 UBIとは、生活保護や各種の助成金や補助金、年金や医療保険などの現在の社会福祉制度を大幅に簡素化し(もしくはすべて廃止し)、その代わりに住民全員(世帯ごとではなく家族全員)に無条件に毎月一定の現金を支給する制度である。この考えは16世紀に英国の思想家Thomas More(トマス・モア)が、社会政治を風刺した1516年の著作『Utopia(ユートピアはモアの造語で、どこでもない即ちどこにもない場所)』で最低生活保障について触れているように、決して新しい考え方ではなく、現在世界中で様々な実験が試みられている。 Andrewは、全ての国民に月間$1,000の“Freedom Dividend”を提供すべきだと主張した。これだけではとても生活は賄えないが、少なくとも低所得者層の生活を支える糧にはなる。パンデミックによって最も大きな被害を受けるのは、これらの人達である。貧困はメンタルを破壊し、ドラッグや銃撃事件やDVや様々な犯罪を創出する。 UBIは既に始まっている? 今回のパンデミックによる倒産や失業を最小限に留めるために、イギリスは3月から全休業者の給与の80%を国が支給する措置を(上限は月2,500ポンド)始めて最低3ヶ月は継続するとしている。シアトル市は市内の大企業の法人税を引き上げ、その財源を元に市内の10万世帯に毎月$500を無条件で支給する法案を審議している(当面は4ヶ月間の予定)。スペインでも4月5日「可能な限り迅速にUBI(最低所得保障制度)」制度を導入すると発表している。これら一連の動きは、UBIの発想に近く、UBIが必ずしも実現不可能な政策ではなくなってきたことの証明でもある。 また以下の表が示すように欧州では2017年すでに68%の人達がUBIの導入を求めている。 UBIの効用

1) 貧困の消滅:世界中の貧困層(1日あたり$2以下で暮らす人達)撲滅のために様々なプログラムが提供されているが、最も効果的な方法は、モノではなく、直接現金を支給することである。もし彼らに毎月$500の現金を支給できたら、世界の貧困問題は直ちに消滅するという。現金は食糧や日用品、更に学費や貯金にも変えられる。現金こそが貧困からの脱出のために最も効果的な支援となる。 2) 広がる富の格差における、社会を下支えする人達へのサステイナブルなサポート:これは言わずもがなで、米国の富の格差は史上例を見ないほど大きい。米国の現実は、もし緊急事態が起きて医療費$400がかかってしまった場合、支払えないと答えたアメリカ人が40%に及ぶという事実がそれを証明している。仮に1人当たり$1000の支給が実現すれば、例え緊急の医療費が必要、あるいは失業といった危機に直面しても、金銭的に多少の余裕が生まれる。UBIは人々の労働意欲を失わせるという議論はあるが、労働市場経済学の研究で、UBIは人間の働く意欲にほぼ、或いはまったく影響を及ぼさないと報告している。なぜならば、人間の社会的価値の多くが仕事に根ざしており、人間は労働をしたがるからである。 3) 女性の家事労働といった無償労働の可視化など、男女格差が緩まり、女性の経済的な自立への道ができる:「無償労働」の経済的価値は少なく見積もっても全世界で10兆ドルと言われており、UBIはそうした目に見えない労働を可視化させる。さらに女性が毎月定額の現金を入手することで、男尊女卑が強い社会における女性(配偶者、娘など)は、経済的・社会的な自由を持つことが可能となる。 4) 都市の人口集中緩和や地方都市の評価増などで家族が暮らしやすくなる(人口増加):現在は雇用創出が大都市中心で行われているが、在宅勤務の浸透及び人口が集中する都市への不安は、今回のパンデミックで、多くの人達が再認識した。UBIが導入されると、こうした傾向を促進するように、住宅価格や生活費が安い地方の評価が高まる。また1人当たりの支給となるので、家族が4人の場合は4倍の支給が得られることとなり、教育費の高騰なので子供を持つことへの不安があった家族もよりゆとりが生まれて、人口が増える可能性も出てくる。 5) AIや自動化による雇用喪失と低賃金労働の増加:かつでは、ロボットは人間のために単純で退屈な労働を代替えしてくれると思われていたが、現実は逆な方向性を示している。高度な技能を習得したAIや自動化によって、今後20年の間に多くの人達の職が奪われてしまうという予測は、リアリティを増している。UBIの導入は、そうした人達にある程度の金銭的な安心感を与えて、低賃金の単純な仕事のみを強いられずに、職業選択の自由がもてる。さらに、家族や愛する人達との時間を割いてやっていた副業、兼業をしなくて済むようになる。 財源はどうするのか? 現在の複雑な社会福祉政策を撤廃し、その予算をUBIに充当すれば十分に財源は確保できるという試算がある。さらにこれに付随して、現在の富裕層(世界の富裕層の10%が世界の富の85%を所有)により累進的な所得税を課す、キャピタルゲイン課税を強化するといった税制改正によって、必要な財源は確保できるという意見もある。 さらに世界を支配するような多国籍企業(FAAAM=Facebook、Apple、Amazon、Alphabet、Microsoftなど)も、莫大な利益を上げながらも、税制の抜け穴をうまく利用して納税額を抑えている。世界のトップ企業1,000社が公平に納税していれば、UBIの額としてはささやかでも、世界全体に分配することは可能ともいえる。 20世紀に確立された社会の仕組みの制度疲労は酷い 米国でもロックダウンは解除されて、ビジネス再開が徐々に始まっているが、過去2-3か月間の経済的打撃を回復させるような動きは、どんな業界にもない。米国では、5/26現在感染者数170万人以上、死者10万人以上と、とても収束には程遠い状況である。ましてブラジルの例を挙げるまでもなく、南米を中心して衛生状態の悪い南半球の国々では、今まさに感染者及び死者数が拡大している。北半球が夏場を何とか乗り切ったとしても、秋口の第2波が襲い掛かってくる可能性もある。その際に、またしても大きな影響を被るのは、ギリギリで生活している人達である。こういう状況を鑑みると、20世紀に出来上がった社会の仕組みを大幅に変革する必要があると思う。 私は経済に関しては素人だが、このUnfairな社会を少しでも、Betterにするために、もしかしたらUBIは有効ではないかと思い、自分の備忘録として、このブログでまとめてみた。 コロナで世界中の価値観が大きく変わり、コロナ後(ポストコロナ)の消費者心理、生活及び行動様式、ビジネスの仕方、そしてマーケティングもそのあり方を問われています。

今回はアメリカ在住のグローバルマーケターのJaM Japan Marketing代表 大柴ひさみさんをお招きし、アメリカでの消費者、特にミレニアル世代、Z世代の価値観の変化と企業、そしてマーケティングがどのように変わっていくのかのインサイトを伺います。本セミナーでは、日本そしてグローバルでのポストコロナ時代のマーケティングのあり方を皆さんと一緒に考えます。 こんな方におすすめ!

サンフランシスコ・シリコンバレーを拠点に、日米企業のビジネス・マーケティング戦略の開発立案実施・調査分析を提供。16年間の電通Y&R勤務後、1995年米国移住。米国マッキャンエリクソンを経て1998年JaMを設立。日本企業の米国市場向けの新製品開発、グローバル市場向けのマーケティング戦略の開発・実施・運営、さらに数多くの消費者・製品調査を手がけている。2010年以来サンフランシスコと東京のad:techに数回登壇し、ad:tech tokyoのアドバイザリーボードメンバーとして、日本のマーケティング業界のグローバル化に貢献した。クロスカルチャーなナレッジを基に、マーケター&消費者の両面から、時代を先取りする「リアルな米国マーケティングのInsight」は高い評価を受けている。著書にはひつじ書房刊『ひさみをめぐる冒険』、東急エージェンシー刊『YouTube時代の大統領選挙米国在住マーケターが見た、700日のオバマキャンペーン・ドキュメント』がある。現在はブログで米国の最新事情を発信している。 原 裕 株式会社メンバーズ 執行役員 1984年アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社に入社、営業、マーケティング、1996年アメリカの広告代理店を経て、1999年よりデジタル・マーケティング支援会社メンバーズ(2005年より執行役員、現在に至る)において、大手企業のデジタル・マーケティング支援を行なっている。2011年には社会課題をマーケティングで解決し、持続可能な社会を共創するためのマーケティング支援事業を立ち上げ、社会課題解決 x マーケティング x デジタルをテーマに様々な企業のコンサル、プロモーション企画・実施などを行なっている。2019年にはデンマークのデザイン会社Bespoke社と業務提携し、未来志向デザインワークショップ「Futures Design」を展開している。 https://www.facebook.com/yutaka.hara オフィスのデスクの前でPCのモニターを見つめてタイプを叩いている姿のみが、「社員の働いている姿」としか思えない、管理職がまだまだいる。そうした管理職の中には、「在宅勤務の部下の勤務状態に信頼が置けないから、オンライン経由で可能な監視ツールを使おうをしている」人達もいる。在宅勤務に関するこうした管理職の不安は、「天唾(天に向かって唾を吐くようなもの)」だと思う。彼らは、自分の部下が、どのような人格でどのように働くかを把握できていないから、可視化できないと不安になる。仕事は、相手(上司、部下、同僚、顧客)との信頼関係なしには成り立たない。 無期限の在宅勤務を発表する米国のテック企業米国では今朝Facebookが、無期限で在宅勤務を許可する計画を発表した。Mark Zuckerbergは、10年後の2030年までに全社員の半数は在宅勤務にする方向であるという。新たに雇用するシニアエンジニアは在宅勤務で、既存の社員はパフォーマンスがポジティブ評価ならば、無期限の在宅勤務の許可を得られる。すでにTwitter及びSquareも、2社のCEOのJack Dorseyが、「無期限の在宅勤務を認め、社員全員にホームオフィス用のサプライ購入のために$1000を支給する」と発言している。FacebookもGoogleも、既にパンデミック対応で社員の在宅勤務を今年末まで実施するようにしており、他のシリコンバレーのテック企業も同様で、「在宅勤務」の浸透はパンデミックでさらに加速化し、今後のホワイトカラーの働き方を大きく変える方向を示唆している。 在宅勤務は2021年末までに25-30%まで増えると予想パンデミックは、我々が今まで日常当たり前だと思ってきた様々な固定概念に異なる角度から光を当てて、新たな事実を視覚化・再認識させた。米国では一見在宅勤務が浸透しているように見えるが、実際には2016年の調査で僅か3.6%が「半分あるいはそれ以上の在宅勤務」を実施しており、企業が実施を許可すれば、56%はリモートワークが可能であると推定されている。また別の調査では、37%がリモートワーク可能で、シリコンバレーの場合は51%は在宅勤務可能という。パンデミックによって在宅勤務の重要性と必要性が認識された今、テック企業云々に限らず、2021年末までに「1週間のうちに何回かは在宅勤務が可能」となるのは25-30%と予想されている。多くの企業は、今どれだけ、在宅勤務が企業にベネフィットをもたらすかを、再認識し始めている。 在宅勤務の必要性とベネフィット1) Risk Management:今回のパンデミックが、収束に向かったとしても、否が応でも、パンデミック、或いは壊滅的な影響を与える自然災害は、今後もまた起こりえる。その場合、当然のように大規模なロックダウンや自宅待機が起こる。そうした危機に備えて、企業はProactiveにどういう体制で臨むべきなのかを考えれば、必然的に在宅勤務システムを何らかの形で、企業組織に取り入れる必要が生じる。 2)莫大な経費削減効果:物理的に人がオフィスで勤務している場合でも、実際には50-60%はデスクを離れており、実は無駄な勤務状態(=経費)が発生している。コロナ禍の間、米国企業の在宅勤務のイニシアティブは、1日当たり300億ドルの経費削減が可能と試算されている。さらに、在宅勤務によるビジネストラベルの削減は、半分をリモートワークにすると、社員1人当たりに$11,000の経費、社員も年間$2,500から$4,000の個人的な経費が削減できるという 。 実際に在宅勤務が浸透すれば、オフィススペースは縮小され、オフィス維持にかかる経費も大幅に削減され、従来企業経営で必須経費と考えられていた費用は大きく減少する。 3)社員がより幸せになると生産性は上がる:米国の場合は、職種に限らず、最低限度の在宅勤務を80%が望んでいる。日本では満員電車の通勤、米国では渋滞の中での通勤が、どれだけ社員のストレスになっているかを、今回多くの人達が同時に再認識した。勿論在宅勤務となり、オンラインミーティングが入りすぎて、忙し過ぎるという声もあるが、米国では時間の自己管理がより可能となり、上司や同僚とのコミュニケーションで邪魔される時間がなくなり、より効率的になったという声を耳にする。また、多くは家族や友人との時間や趣味に使える時間が増えて、嬉しいという。在宅勤務に慣れている人は、特にこの傾向が強く、コミュニケーションツールの進歩と普及は、在宅勤務初心者でも慣れれば、より快適になると推測できる。 なぜ我々はオフィスに行くのか?どの職業或いは企業を選ぶのか?ということは、今までは「オフィスに毎日通う」というコトを前提に、人々は選択していた。そのため、人々は無理して住宅や物価が異常に高いにシティに住むか、或いは異常に長い通勤時間を受け入れていた。在宅勤務は、その固定概念を覆し、自分が住みたい場所に住みながら勤務可能という、新たな方向性をもたらした。特に人の密集するエリアの危険性と不便さは、多くの人達が今回のパンデミックで再認識した。夫婦が2人とも在宅勤務、子供達全員が自宅学習といった特殊な状況は誰も予想しておらず、自宅における自らのワークスペース確保の準備はなされていなかった。そうした問題も、今後は在宅勤務浸透によって、より密集度の少ないエリアで(=低い生活費で広い居住スペース)、ホームオフィスが確保できる環境を選べるというコトで、解決できる。すでにパンデミック前の2018年の調査で、SFベイエリアの住民流出は始まっており、46%は住宅価格と生活費の高いことを理由に、この地域を離れる予定だと回答している。また2019年のテック系社員対象の調査でも、Gen Z & Millennials(18-34歳)の41%が、2020年中にシティを離れる予定と回答している。 在宅勤務のポイントはお互いが信じあうコト在宅勤務の浸透は、雇用や人事評価などにも大きな影響と変革をもたらす。冒頭で述べたように、部下の勤務状況をオフィスで可視化できないと、勤務評価をできないような管理職や評価システムは、今後企業内でワークしなくなる。雇用時のJob descriptionの明確化と組織に頼らず自主的な勤務活動が可能な人物の選択といった形で、企業内の無駄な人材を削減する可能性が高まる。但し、こうした成果主義的なワークスタイルで最も重要なことは、例え可視化できなくても、相手を信じる信頼関係が構築されているかどうかという点である。管理職側の不安も分かるが、それ以上に、社員も管理側の評価が公平に行われているかといったコトに疑問を持つ。両者が不信感や疑問を抱かないように、企業として高度なポリシーとカルチャーを持つことが、New Normalとして浮上してくる在宅勤務を成功させる重要なカギとなる。 Click here to edit.

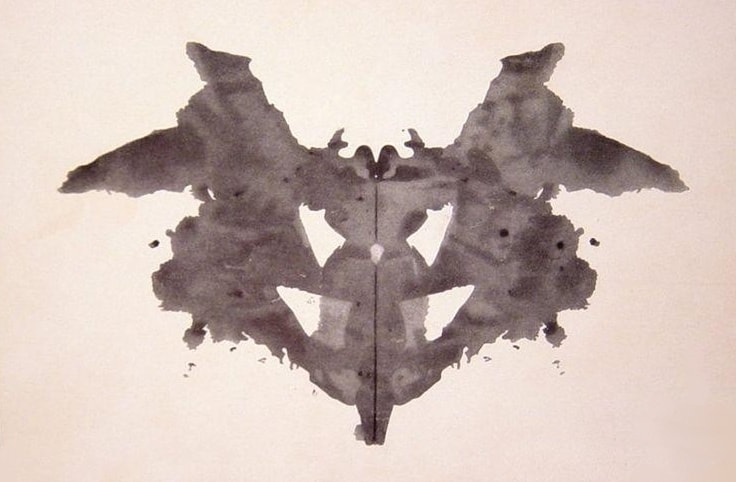

良く言われる、"Is the glass half empty or half full?(コップの水は半分しかない、或いは半分も入っている)"というフレーズは、個人が状況を楽観的或いは悲観的に見るかを示唆するレトリックとして使われる。最近色んな人達の言動を見ていると、コロナ禍は個人の無意識下の性格を投影する性格検査「ロールシャッハ・テスト」的な役割を果たしているように思える。 ロールシャッハ・テスト(Rorschach test)とは? 以下は、Wikiによる説明である。 ロールシャッハ・テスト(Rorschach test)は、被験者にインクのしみを見せて何を想像するかを語らせて、それを分析することによって被験者の思考過程やその障害を推定するものである。スイスの精神科医Hermann Rorschachによって1921年に考案された。紙にインクを落として2つ折りにして広げるとできる、ほぼ左右対称の図版のカードが用いられる。これは原理的には簡単に作成できるが、現在でもロールシャッハによって作成されたものが用いられている。カードは10枚1組で、無彩色のカードと有彩色のカードがそれぞれ5枚ずつ含まれる。各カードは約17cm x 24cmの大きさ。 これがRorschachによって作成された図案

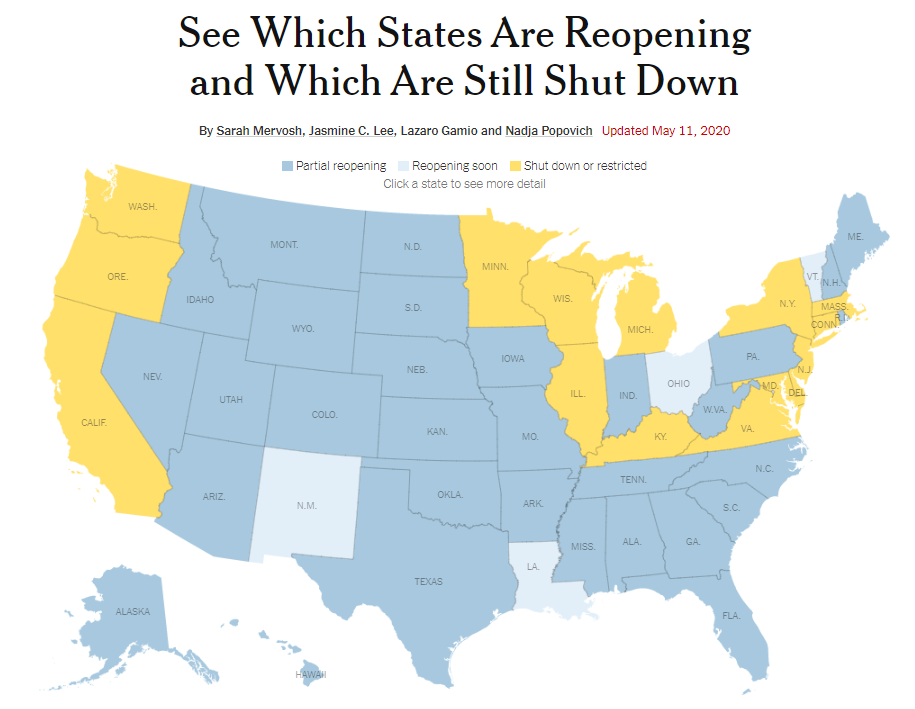

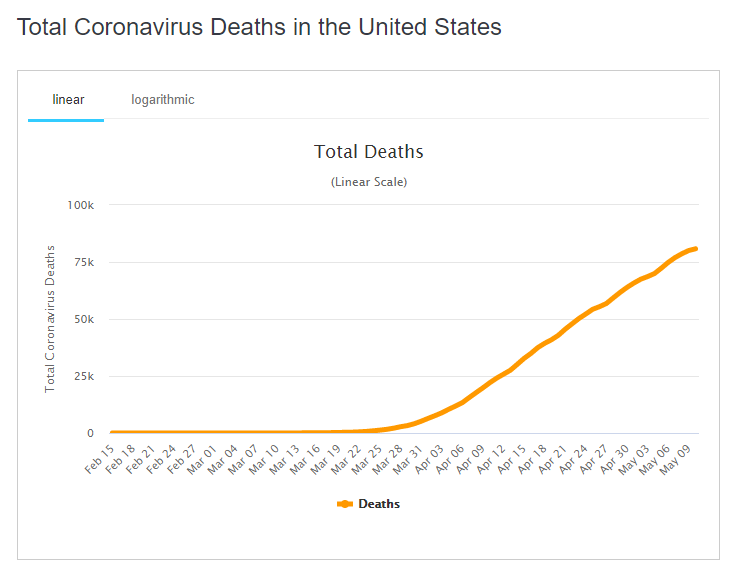

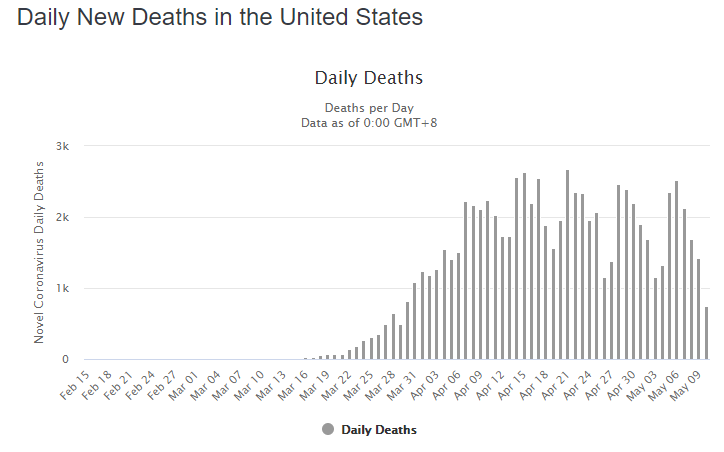

ロールシャッハ・テストは、被験者にとって、どのように反応するとどのように分析されるかが分かりにくいため、回答を意識的に操作する反応歪曲が起きにくく、無意識な心理の分析が可能であるとされ、1920年代に開発されて以来、長年にわたって広く用いられている。一方、テストの科学的妥当性への疑問や回答結果の分析に高度な技術を要し効率が悪いといった批判も存在する この画像を見て「蝙蝠」を連想してしまった私 私は心理学者ではないので、ここでロールシャッハ・テストに深入りするつもりはないが、Wikiでこの図案を見て、思わず「あっ、蝙蝠みたい」と思ってしまった。勿論、コロナウィルスの感染源として最初に報道された武漢の市場の蝙蝠のことと、我が家は今の時期から蝙蝠が夕方以降飛来することといった2つの記憶が、多分アタマに強く印象付けられて、思わず図案を「蝙蝠」と思ってしまったのだと思う。 私がここで書き留めて置きたいコトは、図案による無意識下の性格テストではなく、「コロナ禍」に対して、人がどう反応し、どう考え、どう行動するかという点である。私は周囲のアメリカ人の親戚・知人・友人達や、ソーシャルネットワークやメディア上の日本の知人友人達の言動を見て、なるほど、人はこういう風に考えるんだと、改めて実感している。 楽観的・悲観的といった二元論は当てはまらず、誰もが不安だけど、その不安への反応が人によって異なる コロナ禍に関して、冒頭の"Is the glass half empty or half full?"のように、どちらの見方をするかで楽観的と悲観的に分ける、といった単純なことはできない。何せ、ここまで、短期間でパンデミックとして世界中に拡大し、尚且つ人の移動禁止やロックダウンといったような、未曽有の経験を世界中の人達は今同時に共有しているからである。正体不明というほど厄介なモノはなく、誰もが「この先どうなるのか?」という不安を抱える。但し、その不安への反応と対処の仕方は個人によって異なり、ロールシャッハテストではないが、その人の今まで見えなかった無意識下の性格まで見えてしまうような気がする。 短期間か長期化するのか?という異なる見方で変わるマインドセットと行動 何時これが収束するのかは、今の時点では誰もわからず、全ての人は速やかな収束を願っている。但し、ここでコロナ禍による規制は、1-2か月で終わると見るか、下手すると1年以上かかると見るかで、マインドセットやAttitude(姿勢や態度)は大きく変わる。 短期間収束派は、事実を目にしているがそれをそのまま咀嚼するには、あまりにも現実が重く、多分に希望的観測にシフトし、コロナ禍の影響を低く見積もっている人達。彼らは、当然制限がかかっている現在の生活への不満やストレスがあり(外出・外食・飲むに行くと言ったことが気軽に出来ない、家でオンライン経由の仕事や対人関係に飽きたなど)、今の生活は今後の「New normal」となりうる可能性を秘めていることを、受け入れる準備が出来ていない。 長期収束派は、過去3か月間の社会及び経済的な推移を目にし、さらに未だに多くの解決できないコロナ禍の状況を鑑みて、その長期化を予測し、それを受け入れようとしている人達である。彼らは、今の制限を緩和すると、より状況が悪化する可能性があると考え、現時点で「New normal」に備えて、今自分が出来ることの手を打とうとしている。長期収束派にも、勿論テレワークが出来ない人も多くいるので、そういう人達やエッセンシャルワーカーは、危険の中で毎日働いている。それでも長期化を予想している以上、極力自分は感染をしない、或いは感染源のキャリアにならないように工夫して生活している。Physical distancing(物理的な距離)とは、個人間の問題ではなく、公衆衛生上の最も重要な行動で、社会問題といえる。 「Overpromising and Under-Delivering(約束をし過ぎてそれが達成できないメッセージ)」 消費者が広告を嫌う心理には、3つの大きな要因がある。1つ目は、消費者が行うとしている行動を邪魔する場合(オフ・オンラインでコンテンツにリーチしようとするのを邪魔する広告)。2つ目は、広告メッセージが「Misleading(故意に消費者が誤解するように訴求する)」。3つ目は、「Overpromising and Under-Delivering(約束をし過ぎてそれが達成できないメッセージ)」である。人間は、誰でも邪魔されたり、誤解を招くような物言いには、腹を立てる。但し、消費者が企業に最も失望するのは、実は善意から招く場合もある「Overpromising and Under-Delivering」という3番目の場合である。理由は簡単で、人は約束を破られると「裏切られた」と感じて、相手を恨みたくなるからである。ここでのポイントは「デリバリできないほどの期待値を人に抱かしてはいけない」という点である。 これは、コロナ禍の環境でも活かせる部分で、長期化という重い選択(=低い期待値)をしておけば、収束が早まった時、まず真っ先に思うことは「良かった!早く終わった」という喜びである。また「New normal」は、かつての生活のように、未来は薔薇色で何でも上手くいくというコトはあり得ない(=低い期待値)と思えば、本当に「New normal」が始まった時に適応がしやすくなる。 人は「変化」するのではなく、置かれた環境に適応すべく、日々「進化」していく 私は昔からOptimistic(楽観的)でありながら、Realistic(現実的)な考えで生きてきたが、ここに来て、"Cautiously realistic(意識して現実的に)"に、シフトしている自分に気が付いた。楽観的な部分が消えたわけではないが、思いもよらない状況がドラスティックに頻繁に起きるので、かなり自分の知覚を意識して、現実をしっかり認識すべきであるという考えが、より鮮明になりつつある。 ロールシャッハの図案が蝙蝠に見えるのは、2020年5月高地の山に囲まれる街のSt George, Utahに住む今の私であるからで、2019年5月海沿いのビーチの街のSanta Barbara, Californiaに住んでいた頃の私は、そうは思わなかったと思う。人は変化するのではなく、置かれた環境に適応すべく、日々進化していく。 Herbert Spencerは1864年に『Principles of Biology』で「適者生存(survival of the fittest)」の概念を発案し、その影響はCharles Robert Darwinの『種の起源』の進化論へと繋がった。 環境に適応して進化出来ない人間は、おのずと脱落してしまう。パンデミックは1回で終わるものではなく、これから何回も襲ってくる。それを想定して、現実的に日々変わる環境を受け入れ、それに適応して進化すべく、心構えを持ちたい。 昨日は夫と2人で1週間分の食料の買い出しに出かけた。2人が大いに驚いたことは、規制緩和が出た途端、多くの人がマスクを掛けずに店の中を歩きまわり(店にはマスク着用お願いの張り紙で出ている)、また住人以外のバケーションで来ているような人達を見かけたこと。夫はキャッシャーで待っている時、後ろの男性がマスクを掛けずに大きなくしゃみをしながら、手で顔をこすり、小さな娘に大声で話しながらふざけているコトに、憤っていた。 5月と4月の感染状況は何も変わっていない、むしろ悪化している地域が多い 以下は、5/11現在でNY Timesのまとめによる現在Reopen及びシャットダウンしている州の表である。黄色の西海岸と東海岸の北部、5大湖周辺のMidwestの州のみが、シャットダウンあるいは制限を加えている州で、ブルーの州はすでに部分的にReopenしており、うすい水色の州もじきにReopenする州である。 実に危ないと思う。5/11時点で米国全体の感染者数は137万6,849人、昨日新たな感染者9,210人、新たな死者が395人が加わり、死者合計は8万1,182人である。以下のグラフは、合計死者数の推移と1日当たりの死者数の推移である。どちらも、4月に入って急上昇しており、5月に入っても特にその傾向に変化はない。 根拠なき州ごとのReopen

科学的な事実を元に、各州知事がReopenを決めたわけではなく、多くの州はこれ以上経済的な打撃を受けることを避けたいがために、シャットダウンを解除して、制限付きReopenに入っている。実際これによって、感染者数と死者数はまた急上昇する可能性を秘めている。いや、秘めているといった言葉ではなく、必ず起こりえる現象だと断言できる。 なぜならば、悲しい事ながら、多く人達は論理的に制限解除を受け止めず、感情的に自分が自由に行動したいという欲求の元で、これを歓迎している。また大統領や州知事が5月からReopenと言っているんだから、我々はそれに従うという、無責任な政府への責任依存が、これを支えていると思う。 テストやトラッキングをしていないから数が少ないだけで、感染が広がっているかどうかは誰もわからない 我々が住んでいるUtah州は共和党の政治家に支配されており、多くの州がシャットダウンをした時も州知事はそれを実施しなかった(勿論、郡ごとに制限が異なり、州知事以上に制限をして感染拡大を防止した郡もある)。それでも、現在発表されている感染者数は、6,251人で死者数は67人と非常に少ない。 これはテストもトラッキングもまともにしていない以上、あまり信頼できる数字とは言えない。また海岸沿いの州と異なり、Salt Lake Cityを除けば、多くのUtahの街は、都市と言えるほど人口が密集していないので、生活そのものが自然に「Physical distancing(物理的距離)」を守れるので、感染数は少ないのかもしれない。 但し、昨日のスーパーマーケットを見る限り、バーケーションで訪れる人達(移動によるウィルスのデリバリ)もいれば、マスクを外して動き回る人達も見かけた以上、今後の感染の拡大はかなりの規模になることは予想出来る。 病院のベッドはコロナに限らず、あらゆる病気の人達のためにリザーブすべき マーケットから帰宅し、憤慨していた夫から、何年振りかに非常に悪い言葉(彼は私の前では滅多に使わない)が発せられた。 夫は「なんて無責任なんだ。自分達の事のみを考えて愚かな行動をしている。重要なことは、これ以上、己の愚かしい行動で、病人のためのICUやベッドを使うといったことを起こさないようにするコト。物理的に働く必要のある人は、勿論そうすべきだし、それ以外のオルタナティブがある人は自宅から働けばいい。それとは別な問題で、消費行動や社会行動における各々の自分勝手で無責任な行いが、どれだけ病人やエッセンシャルワーカーの負担になると考えるアタマはないのか?」と怒鳴っていた。 私もTotally agree with himである。 今日は、ビジネス上、英語に限らずどの言語でも(日本語も含む)、寅さんではないが「それを言っちゃあ、お終いだよ」と、相手からそう思われる表現を紹介する。これはEntrepreneurで紹介された記事で、私風に言い換えている。

1. 'It’s not fair.' 誰もが世の中は公平でないことは知っている。これを言った途端に、他の人は「この人はナイーブで、大人になり切れていない」と思ってしまう。日本の人はあまり「Fair」って言葉は使わないけど、英語では意外と目にする。意味的には、「依怙贔屓や偏見がなく公平な」、「個人の感情や利害に影響されず適正な基準に従っている」という感じなので、これを社内で使うと、多くの人達の眉が上がってしまう。 2. 'This is the way it’s always been done.' コロナ禍で生きる今、言うまでもなく日々、1週間、1か月で物事や環境は急激に変化している。「これが、今ままでいつもやって来たやり方」といった瞬間に、「この人は変化に適応できない、或いは新しいことにトライしない旧習派の人間だ」と思われる。コロナ以前も然り、テクノロジーの進歩の速度は、とんでもなく速く進む、これに乗り遅れたらビジネスでは生き残れない。既得権益に固執している人間は、ビジネスでは脱落する。 3. 'No problem.' この言葉を簡単に使う人が多いが、誰かがこれをお願いしますと頼んだ際にこう返されると、「えっ、私が頼んだことって問題なの? 何か押し付けたっていう訳?」というニュアンスが感じられる。この場合は、頼まれたことを喜んでやりましょう、或いは喜んでやりました、という表現がベターなので、 “It was my pleasure” とか“I’ll be happy to take care of that.”が、ポジティブな言葉がいい。大切なのは、ネガティブ表現ではなくポジティブな表現で会話を進めること。私は頻繁に“It was my pleasure” を使うが、何か自分がしたことに対して、相手が感謝している場合は、自分も嬉しいので、自然とこの表現がすぐ口に出る。 4. This may be a silly idea .../I’m going to ask a stupid question.' こういう極端に自分を卑下した、或いは日本語風にいうと「へりくだった」、英語で言う「overly passive phrases」は、兎に角、ビジネスでは使わない方がいい。相手は「そんなに不安で自信がないんだったら、何も言わなくてもいいよ」と思ってしまう。例え、このフレーズの後に、素晴らしいアイディアや質問が続いたとして、既に相手の気が削がれているので、みんなまともに聞かなくなる。米国では、日本的な謙譲の美徳は、ほとんど通用しないので(あることはあるけど、それは相手がインテレクチュアリに優れている人に限る)、例え、多少自信がなくても、堂々と自分の意見や質問を言う方が、好感を持たれる。 5. 'This will only take a minute.' この表現通り、本当に60秒間で、何かの話、或いは説明ができるのであるならば、使っても構わないけど、こういう風にアタマを振る人に限って、実に長い話をし始める。みんなそれが分かっているので、聞いた途端にうんざりする。だからそれを覚悟で使いたい人は、使えばいいと思う。 6. 'I’ll try.' ビジネス会話でこの言葉を聞くと、「この人はTryと言うくらいだから、やってみましょうというぐらいに暫定的で、タスクを成し遂げる自分の能力に関して自信がないんだな」と思ってしまう。ビジネスでの依頼事項に関しては、しっかりコミットするか、出来ないと思った場合はオルタナティブを自ら提供するという具合に、明解に回答すべき。英語の会話で、Tryって言った瞬間に「出来る限り」というニュアンスがにじみ出て、タスクへの逃げが見えてしまう。米国では「一生懸命努力しました(英語になりにくい行為)」っていうのは、結果を出さない限り、殆ど評価されない。 7. 'He’s lazy/incompetent/a jerk.' まあ滅多に面と向かって社内の同僚に、こういうフレーズで他の同僚をけなす人はいないと思うが、それでもたまにこんなことを社内で口走る人はいる(日本だとお酒の席とか)。「怠け者、無能、我儘で自分勝手で最低の人間」といった人が社内にいたすれば、それは誰もが知っていることで、あえて口にすべきことではない。口にした途端、その人が逆に彼らの仲間入りをすることになる。自分が、そのような人間を解雇できる立場にいるか、或いは彼らをより良くする方法を知っているかという場合を除いて、同僚への批判は一切口にすべきではない。それらは、あとでブーメランのように自分に向かって、批判と中傷が投げ帰ってくるから。 8. 'That’s not in my job description.' 米国では当然のように仕事の内容は、入社前の雇用契約の際に、お互いが確認しあって雇用されるが、それでも契約した内容以外の仕事を、上司から依頼されることはある。その時、このフレーズで返してしまうと、上司は「この人は、最低限度の契約で規定された仕事しかせず、給料をもらおうとしていんるんだ」と思われて、今後の雇用に関するセキュリティのリスクが、ここで刻まれてしまう。勿論出来ないものは出来ないので、中途半端に請け負うことにはリスクが伴うが、ベストな動きは、やれる内容であるならば達成して、次回のSOW(Statement of work)を上司と話し合う時に、それを机上に持ち込む方がいい。その時、上司とは長期的に、自分が何をやるべきかを話し合い、お互いが理解できるようにするのが大人のやり方。 9. 'It’s not my fault.' これはビジネスに限らず、どんな状況でも「それは自分のせいじゃない」という子供じみた言い訳は、避けるべき。例え、確かに自分のせいではなくても、何か最悪なことが起きた場合には、何らかの己の過失も含まれており、大人としては、常に事実に基づいて「Be accountable (説明責任、即ち起きたことへの責任)」に、上司や同僚と話すべき。闇雲に他の人に責任を被せたりすると、周囲はその人と一緒に働くことを避けるようになり、次回最悪なことが起きた場合は、その人に非難が戻ってくる。 10. 'I can’t.' この言葉は、上司や同僚が聞くと「I won’t(自分はやりたくない)」に聞こえるので、職場では使わない方がいい。例えば、今日中にこの仕事をお願いと頼まれたら、「今日中には出来ない」というのではなく、“I can come in early tomorrow morning. Will that work?( 明日早く出社してやりますが、それで大丈夫ですか?)という方が、より建設的な会話となる。 11. 'I hate this job.' これは、もう寅さんじゃなくても「これを言っちゃあ、お終いよ」の究極的フレーズ。言わずもがなだけど、日本の人は我慢強いのであまりこの手の表現は使わないし、聞かないと思うけど、米国の社内では結構いる。上司にしてみると、こういう人が社内のモラル低下の大きな要因になることを知っているので、これをキャッチした瞬間に、その人の解雇を考え始める。「お酒の席でも、これだけは言っちゃあ、お終いだよ」 これは言葉だけの問題ではなく、「Attitude(態度・姿勢)の問題」だと思う 私の40年以上のビジネス経験で、言えることは、周囲(仕事もプライベイトも)には、ポジティブな人を集めるのが、ビジネス成功の秘訣。これに尽きると思う。はっぴいな考えは、はっぴいな行動を生み、はっぴいな人間関係を構築し、仕事も家庭もはっぴいになる。その反対にネガティブな人が、周囲に1人いるだけでも、空気は淀んで、負のムードが覆いかぶさってくる。言葉はとっても重要で、どんな言葉を使うかによって、その人の人間性が見えてくる。ポジティブな表現で話す、それを心がけていると、自然と道が開ける。 |

大柴ひさみ日米両国でビジネス・マーケティング活動を、マーケターとして、消費者として実践してきた大柴ひさみが語る「リアルな米国ビジネス&マーケティングのInsight」 Categories

All

|