やった!夫がWalgreensでトイレットペーパーを2個ゲットして帰って来た。彼は、まるで狩猟時代の狩から戻った戦士のような得意顔で、どうと2個のロールを私に突き出した!我が家には神棚も仏壇もないけど、私はアフリカの大地にクンタ・キンテ(Kunta Kinte)が生まれた瞬間の如く(TVミニシリーズRootsの有名なシーン)、ロールを高く掲げて、一礼した。

これで我が家もロールの在庫は9個となる。ふうう。

私は、常にペーパーの心配をしている訳ではなく、週に1度の食料品の買い物でも、まずは必要なものを補充するのみにして、他の人に迷惑をかける「買いだめ」は一切していない。

アメリカの家には広いPantry(食料品を収納するスペース:部屋と言えるぐらい広い)があるので、大量の食料品が収納できてしまい、多くの家庭ではここにモノを溜め込んでいる。我が家はかなりスカスカで、夫も私も、最悪感染して隔離する状況になった時に買い物をしないで済むぐらいのスープの缶詰とかを、普段より多めに買ったぐらいで、モノ溜め込んでいない。

注:以下の写真は我が家のモノではない

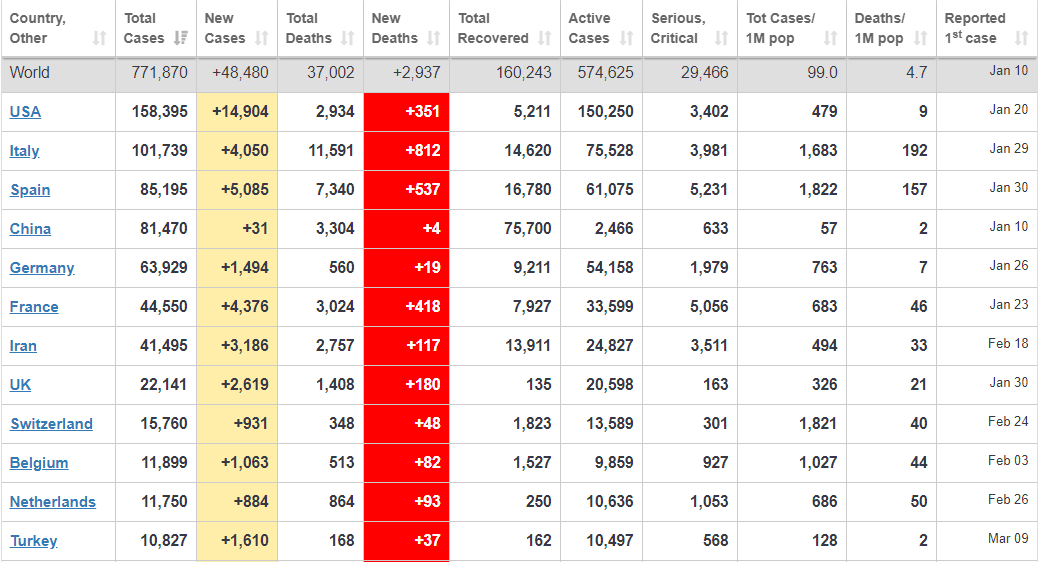

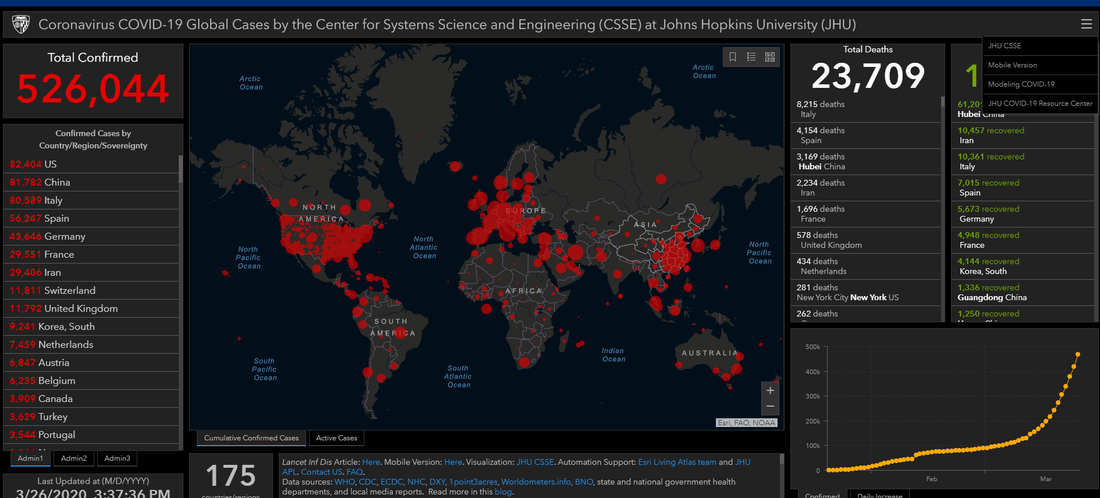

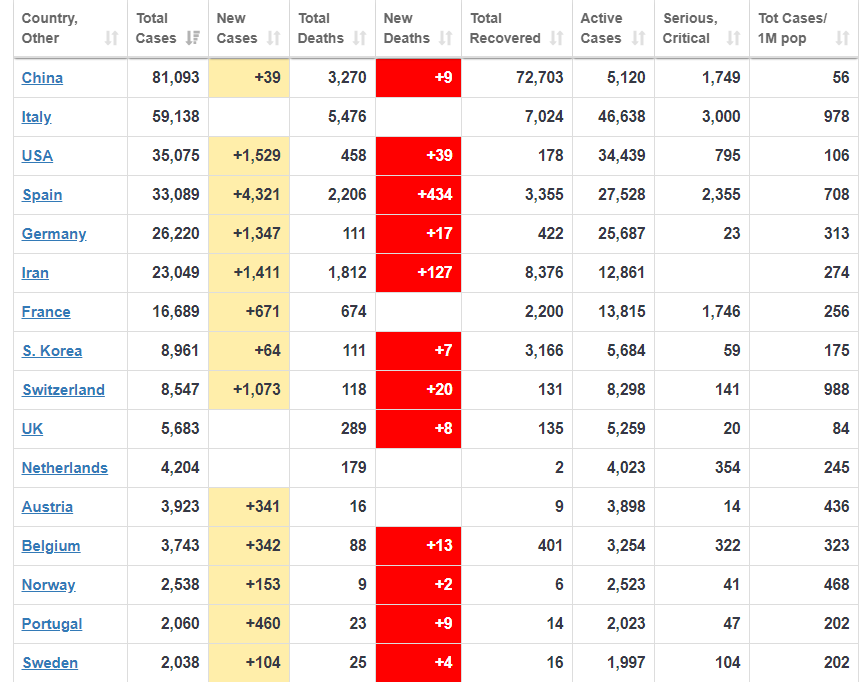

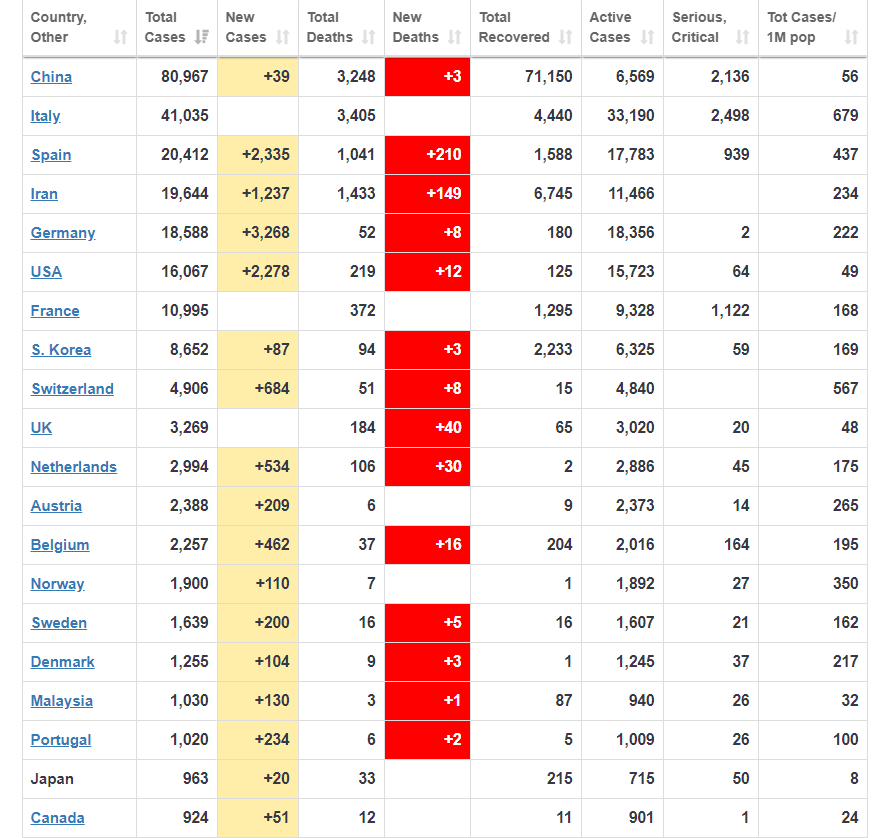

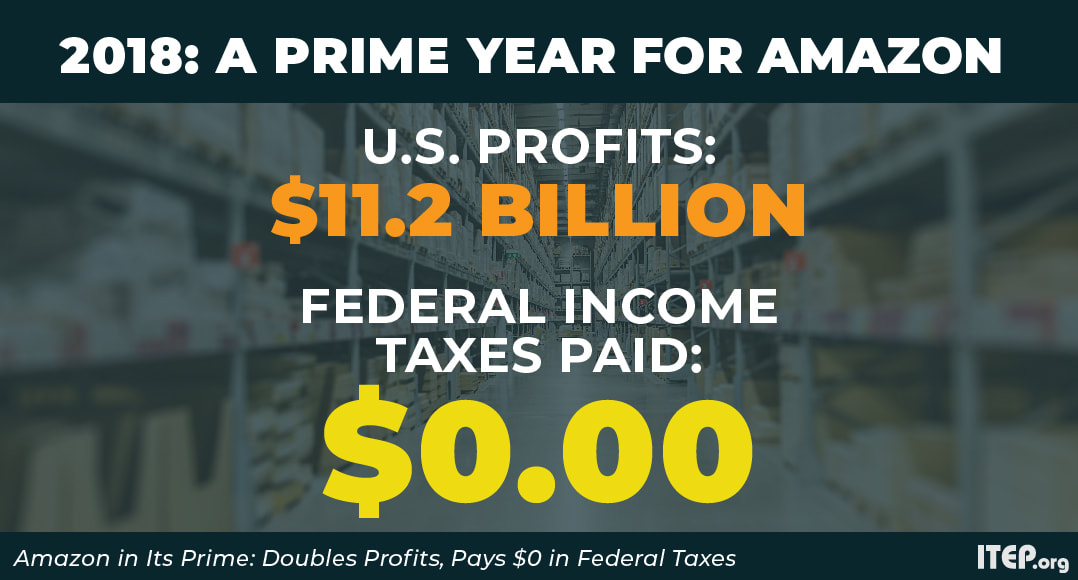

日本もアメリカからの入国を拒否するくらいにアメリカの感染者数と死者の数は毎日うなぎのぼりである。以下のデータが示すように、感染者数でトップに躍り出たアメリカは、昨日14,904人が新たに感染して合計168,369人、死者は351人が追加されて合計2,934人が亡くなっている。

勿論アメリカ以外のイタリア、スペイン、フランス、英国といった欧州、イランの感染拡大も激化している。

まるで、地球(ガイア)の怒りが爆発して、これ以上地球の資源を無自覚・無尽蔵に食い散らかす人類への鉄槌の如く、この疫病は、ロシアも北朝鮮もアフリカ諸国も南半球の国々でも暴れ始めている。

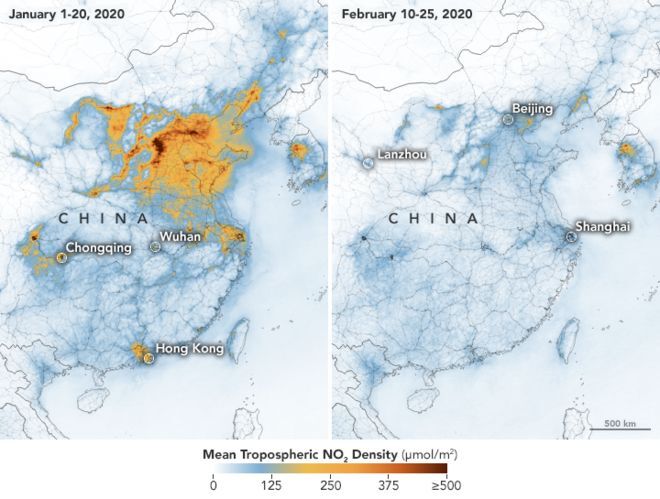

私の友人の山本一郎さんが、ブログでこう書いている。「人類社会の経済活動が低迷すれば、環境問題は解決するんです。グレタさんが各国首脳を激しく論難していた環境問題は、短期的にコロナウイルスが強制的に解決してくれました。あとは、その先に不幸な感染者や経済破綻者たちの望まない死が頻発しないことを祈るのみであります。」

コロナ禍の生活が始まり、夫も私も「今一番喜んでいるのは地球そのものだろうね。人間が社会経済活動をスローダウンあるいは停止すれば、地球の環境リソースへの負荷が極端に減るもんね」と話したことを思い出す。

以下のNASAの中国の大気汚染が、コロナによる人間の活動停止で、如何に減ったかを画像が如実に証明している。

「疫病」って人間が環境(=地球)に負荷をかけ始めると発生する?

今回のコロナ禍は、古来から「疫病」って呼ばれている現象で、長い人類の歴史はこの「疫病」との戦いで、たまたま今回のようにパンデミックと言われる規模で、過去100年ぐらい発生してこなかったから、今右往左往している。これはある意味、中性子爆弾に似ていて、建物は破壊されずに人間だけが失われるという、人類が最も苦手とする戦い。

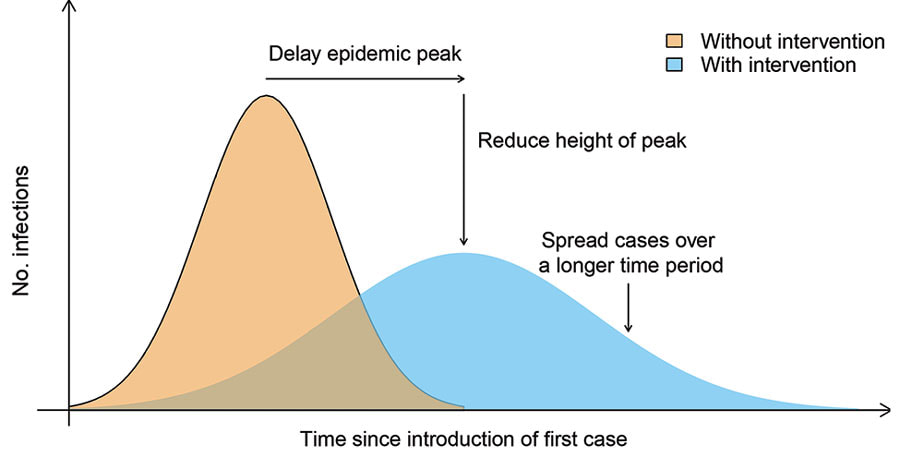

理論的には、「ウイルスを終息させる」か「人類全員がウイルスにかかり病気になって免疫を持つ」しか解決方法はなく、そのどちらも簡単には出来ないし、終わらない。

以下に世界的歴史学者・哲学者のYuval Noah Harariの「In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership」の日本語訳の中の抜粋を記す

「感染症は、現在のグローバル化時代のはるか以前から、厖大な数の人命を奪ってきた。14世紀には、飛行機もクルーズ船もなかったというのに、黒死病(ペスト)は10年そこそこで東アジアから西ヨーロッパへと拡がり、ユーラシア大陸の人口の四半分を超える7500万~2億人が亡くなった。イングランドでは、10人に4人が命を落とし、フィレンツェの町は、10万の住民のうち5万人を失った。

1520年3月、フランシスコ・デ・エギアという、たった1人の天然痘ウイルス保有者がメキシコに上陸した。当時の中央アメリカには電車もバスもなければ、ロバさえいなかった。それにもかかわらず、天然痘は大流行し、12月までに中央アメリカ全域が大打撃を受け、一部の推定によると、人口の3分の1が亡くなったとされている。

1918年には、ひどい悪性のインフルエンザウイルスが数か月のうちに世界の隅々まで拡がり、5億もの人が感染した。これは当時の人口の4分の1を超える。インドでは人口の5%、タヒチ島では14%、サモア諸島では20%が亡くなったと推定されている。このパンデミック(世界的大流行)は、1年にも満たぬうちに何千万(ことによると1億)もの人の命を奪った。これは、4年に及ぶ第1次世界大戦の悲惨な戦いでの死者を上回る数だ。」

今やるべきことは、まずは自分がウィルスのキャリアにならないこと

日本の人は、感染者数の数字が低いせいか、かなり普通の生活を多くの人達が平気でしており、Social distancingの重要性をそれほど認知していないように見える。ロックダウンの状況のリアリティも、イマイチぴんと来ていない感じで、かなりのんびりしているように見える。

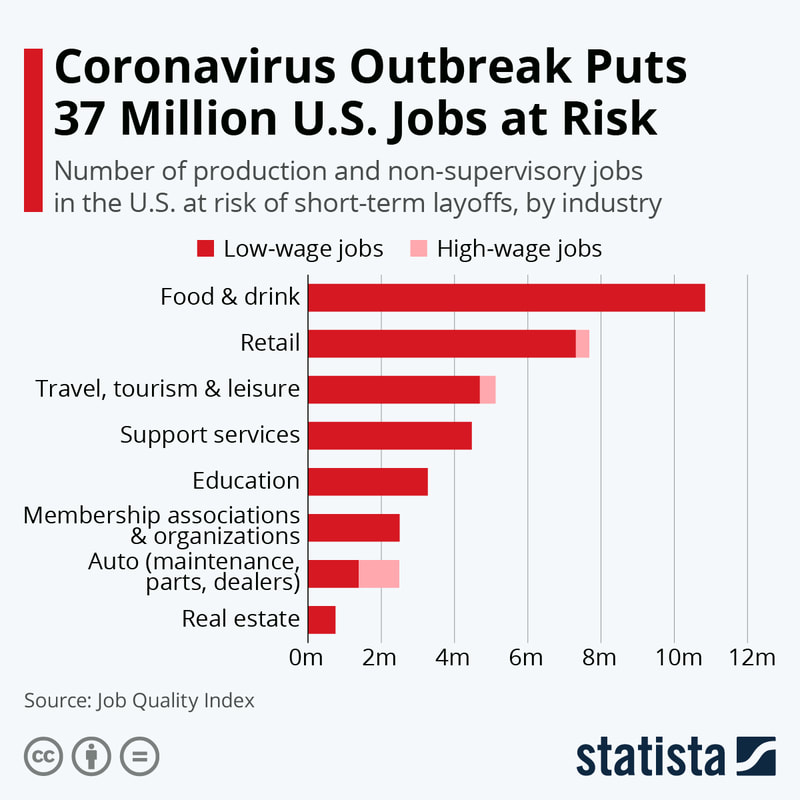

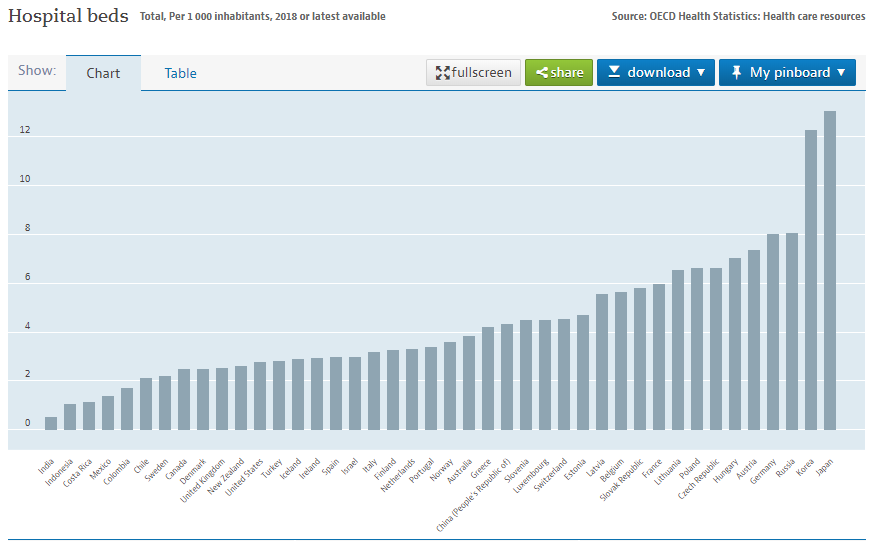

でも、嵐は来る、或いはすでに波打ち際まで来ていることは事実である。経済的な打撃も然りだけど、これから人命喪失などで、どこまで誰が彼らを救えるのか?といった、医療崩壊も含めた惨い現実が近づいてくる可能性が高い。

言霊を恐れる日本は、最悪に備えたリスクマネジメントを、言う、聞くのを嫌がるけど、いやだと言っている時間はない。世界中が、嵐は来ることを予期して、今できることを必死にやっている。

個人としては、まず自分がウィルスキャリアにならないように、行動するしかない。