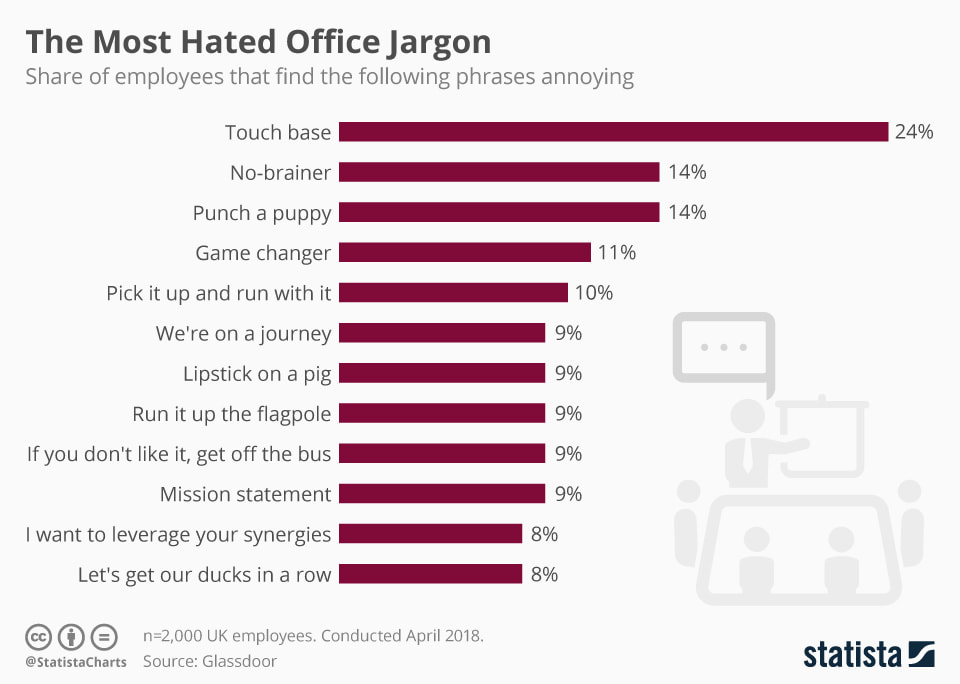

以下のグラフは、英国のオフィスで嫌がられるoffice jargon(オフィスの常套句)だけど、私もこうした言葉を頻繁に使う人を見ると、本当に虚しくなる。No-brainer, Game changer, We are on a journey, Mission statement といった言葉は、みんな軽々しく使いすぎて、言葉自体が本来持つべきチカラが疲労してしまっている。言葉に罪はなく、あくまでもこれを使う人に問題があり、この手のフレーズを見ると、オフィスにいる人は逆にしらけちゃうのが現状だと思う。

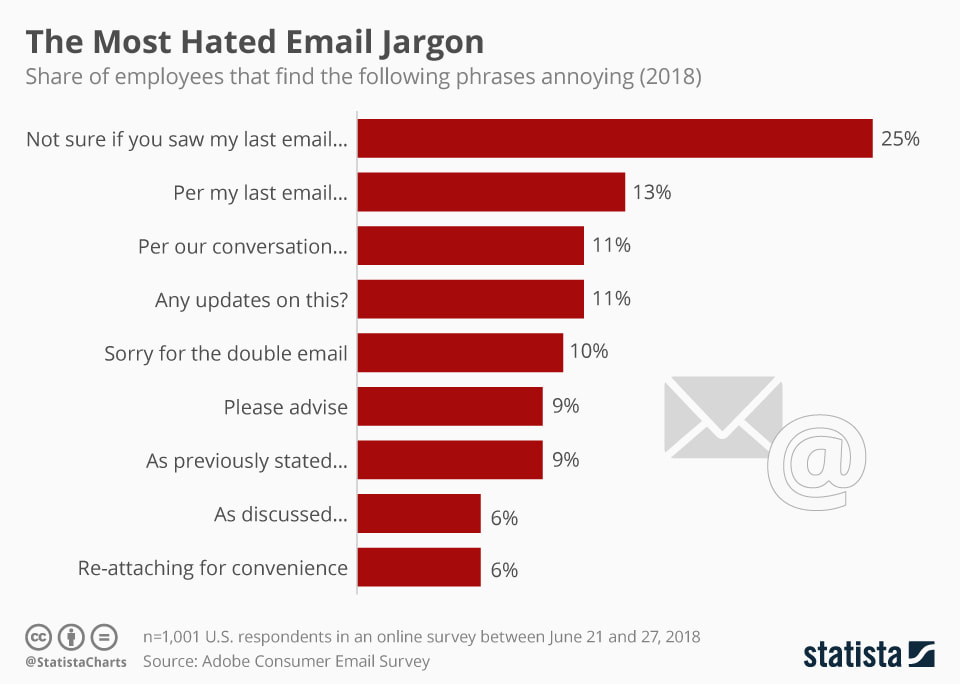

米国で最も嫌われているemail jargon(eメールで使われる常套句)

今度は、米国で最も嫌われているemail jargon(eメールで使われる常套句)のグラフ。私はこれらの表現はまず使わない。理由は実に「emptyに見える表現」だから。

特にトップになった、"Not sure if you saw my last email..." この表現は、25%の人が見るとむかっと来る。これは私も見た瞬間、「このう!」って気分になる。「先日の私のメールは見ていただいたと思いますが、何々について…」とはっきり聞けばいいのに、一見丁寧そうに見えるけど、何とも皮肉ぽくもって回った言い方で、これは誰でもむかつく。

また"Please advise"っていうフレーズも、具体的に何をアドバイスしてほしいかを書いてある以外は、相手に何を具体的に期待しているんだかよく分からず、どうでもいいやって思われる、常套句だと思う。

言葉にはチカラがある。

そのチカラは、それを発する人の意思が乗り移った際に発揮される。オフィスのように、仕事における共通の目的を共有する場では、発言には責任と実行可能なプラン、さらにそれを実践できる行動力が要求される。それが分かっていて、言葉を使う、これがプロとしての常識だと思う。

PS:マーケティング業界は日米に限らずMarketing Jargon をこねくり回して、周囲を煙に巻こうとする「言葉使い」がいる。これには十分気を付けたほうがいい。彼らはどっかで仕入れてきた「Marketing jargon」を、毎年虫干しして、単純に言葉を言い換えて、周囲に売りつけているだけだから。