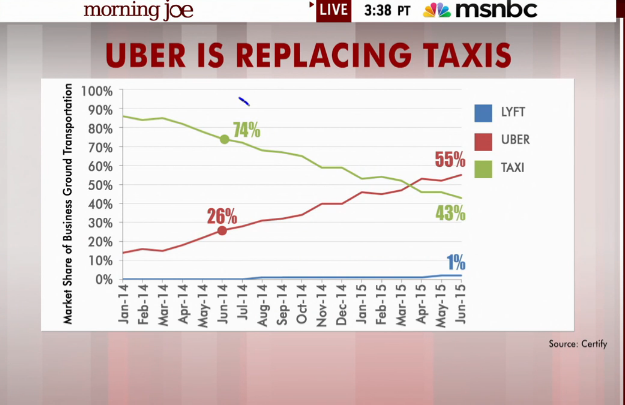

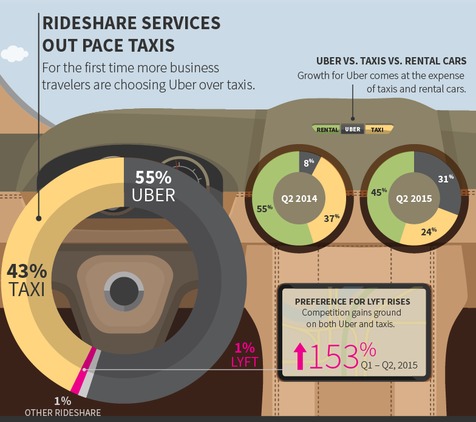

なぜここまで、Uberが注目されるのか? 言うまでもなく、過去1年間で彼らのビジネスの成長が異常なくらいに早く、Business TravelersのGround TransportationのExpenseで、とうとうタクシー(43%)を追い抜いて、Uberは55%(2015年第1四半期から大2四半期は153%増)までに一般に浸透してしまったことが大きな要因である(Certifyの調査による)。この数字は、地元San Franciscoでは79%という高率に達する。2014年第2四半期はUber 8%、Taxi 37%、Rental Cars 55%であったが、現在は、Uber 31%、Taxi 24%、Rental Car 45%と、「Uber Effect」は大きく両者のビジネスに影響を及ぼしている。また、当初はUber利用あるいはビジネスモデルに懐疑的だった一般の人たちも、タクシー経験の酷さから、周囲に薦められてUberを使い始めて、その簡便さと使い勝手の良さという「User Experience」によって、結果彼らも容易くユーザになるという、友人知人による「Network Effect」も大きく作用している。

もちろんUberの抱える問題は単純に割り切れるほど簡単なものではなく、「ドライバーは雇用社員か契約社員か?」、「事故における保険支払い問題」、「タクシー業界では身障者向けの台数確保の規制があるがUberには適用されていない」等々、数え上げればきりがないほど問題は山積されている。また、UberはすでにUnicorn企業として巨大化している中で、各国の規制に歯向かうように、諸外国で大きな軋轢を起こしている。この「スタートアップの暴れん坊将軍」のようなUberに対して、組合勢力への支持を取り付けたい民主党サイドは、大統領候補のHillary Clintonも、Uberのような契約社員による「on-demand economy」は、労働者の最低賃金確保の脅威となると警告を発して、規制する立場をとっている。

私がポイントアウトしたいのは、こうした政治家たちまで巻き込んだ一連のUber関連の問題で、「なぜUberがこれほどまでに一気に一般に浸透したのか?」という問いの答えである「なぜ一般利用者はタクシーに乗りたくないのか?」という、根本的な問題解決への指摘が欠落している点である。要はユーザは「すぐつかまらない、すぐ来ない、運転手が道を知らない、クレジットカードの支払いを嫌がる、無愛想で失礼な態度、料金が高い」といったタクシー経験が嫌だから、タクシーに乗りたくないのである。Uberはこれらのタクシー問題を「アプリと位置情報のソフトウエア」で解決し、割安な料金で、さらに社内で支払いをしなくてもいいようにした。また、ドライバー側は、自分で時間の管理が可能なサイドビジネス、あるいは職探しの間の副業、あるいはメインの職業として、Uberを選んでおり、子育て中の主婦から学生まで、さまざまな人たちがDriverとなって働いている。

タクシー業界にとって見ると、Uberは、まさに「Innovative disruptor」であるが、利用者にとって見れば、「21世紀のタクシーのあるべき姿」で、今までそうした問題を改善せずに、利用者の不満を無視してきたタクシー業界への目は当然冷たい。ちなみに2014年のCNBCが選んだスタートアップ企業の「Disruptor 50」のリストにあがっているスタートアップ企業のビジネスモデルやその製品・サービスの特徴を見ていると、なぜ既存の企業や業界はユーザレベルの目線で、そのビジネスの向上を図らなかったのか?とつくづく実感する。また、こうした論議でDisruptorsを擁護する人たちが連発するキーワードは、「Sharing Economy」や「Network Effect」といった言葉で、反対にDisruptorを規制しようとする人たちは、「別に彼らは何もシェアしていない、単なるBusiness Exchangeで、無秩序なStraight Free Marketだ」として、その「Radical」な部分を危険だと指摘する。

ここで改めて、「Disruptive Innovation」について考えてみた。私のごとき浅学な人間が説明する必要もないくらい、ハーバード大学ビジネススクールのClayton M. Christensen教授によって紹介された「Disruptive Innovation(破壊的イノベーション)」は誰もが知っている有名なコンセプトである。いろんな人が分かりやすく説明している中で、私は、以下の栗原潔氏の説明が的を得ていると思う。

"業界の機能強化競争により、これ以上機能を強化しても顧客が十分に価値を享受してくれなくなったovershooting(「過剰満足」)状態になったときに、機能そのものは必要十分レベルに抑えて、「安い」、「便利」、「使いやすい」などの別のベクトルで攻めてくるプレイヤーが市場を奪うパターンが数多く見られます。これが、破壊的イノベーションです。"

この「破壊的イノベーション」を、さらに「Low End Disruptive Innovation(ローエンド型イノベーション)」と「New Market Disruptive Innovation(新市場型イノベーション)」は2つに分けられる。

- Low End Disruptive Innovation: 既存の主要市場の下層に位置する顧客対応の製品・サービスで、最低限の性能は十分クリアしている。

- New Market Disruption Innovation: 性能は劣っているが、新しい属性(たとえば単純で便利)においての性能に向上が見られるもので、従来はお金もスキルも不十分なために、既存顧客層ではなかった新たな層という意味で新市場という概念。

規制とは、「その製品やサービスを利用するユーザの安全を守るために作られたもの」で、既存の業界(企業)のみを保護するためのものではない。また規制が、当初作られた時にはBest Practiceでも、テクノロジーの進歩、ユーザの生活様式の変化など、時代が進むにつれて、当然「規制の進化」も必要となる。Disruptorがどんどん出てくることは、新たな雇用やインディペンデントな企業の創出にもつながり、ユーザにとってのみの利便性があるだけではない。「disruptive」を日本語では破壊的と訳しているが、この単語には「混乱を起こさせる」、「秩序を乱す」といった意味があり、こっちの意味のほうがニュアンスとしてはあっているように、私は思う。誰かが「Catalyst」として、その業界や市場の秩序を乱し、混乱を起こして、それがきっかけとなって、エンドユーザの今の生活に最適なビジネスエクササイズに進化していくべきだと思う。

また無秩序は困るが、既得権を守ろうとする業界のために、Disruptorがどんどん圧迫されて消滅してしまうのも困る。特にその製品・サービスが一般消費者の日常生活にすでに根ざしているような場合、多くの利用者がそれによって大きな被害を受ける。「暴れん坊将軍」的な行動は、その企業規模からいっても、そろそろ慎む時期に来ており、Uberは自社の「持続的成長を維持する=ユーザに安定的なサービス提供をもたらす」ために、真剣に規制する側と向き合い、折り合えるつける大人の「Attitude」を見せてほしいと、いや見せるべきだと思う。