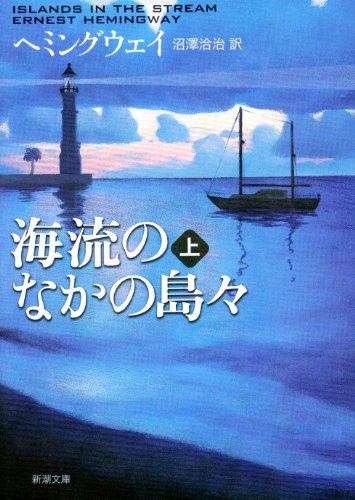

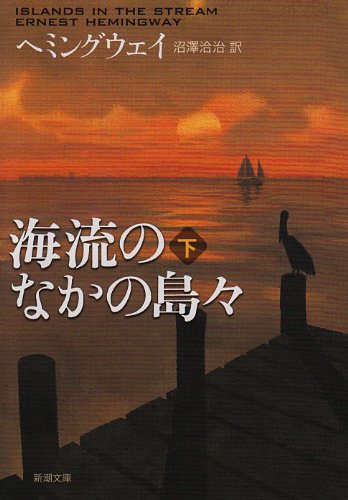

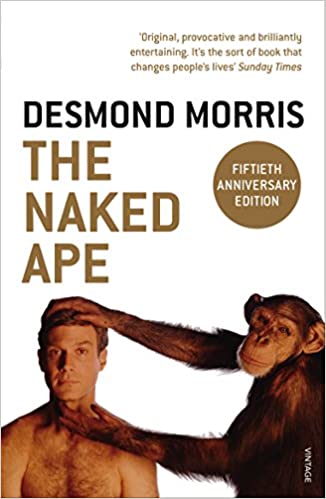

この小説はヘミングウェイが1950年から1951年にかけて書いた作品で、1961年彼が自殺した時に原稿のまま残されていた。彼の死後、妻のMary Hemingwayによって発見され1970年に出版された。

主人公は、ヘンミングウェイの自画像に近い画家トマス・ハドソン、当初は"The Sea When Young"、"The Sea When Absent"、"The Sea in Being"という副題の3部構成で、その後名称は"Bimini"、"Cuba"、"At Sea"と変更された。4番目にあたる部分が、生前『老人と海(The Old Man and Sea)』として、1952年に出版されている。1977年にGeorge C. Scott主演で映画化された。

私がこの小説が好きな理由は、海洋の波や飛沫や風や太陽といった自然を直截的に感じられて、読み始めた途端に自分がカリブ海の海流の中に溶け込んだような感覚を感じたこと。ヘミングウェイの人生そのものを知っているせいか、彼と主人公の姿がダブり、人が生きて死ぬというコトを考えさせる。

これを読んだ時は、まだセーリングをしていなかったが、母の故郷の伊豆大島でいつも夏を過ごしていた海洋大好き人間としては、お気に入りの小説。日本語訳しか読んでいないので、これを機に英語で読もう!

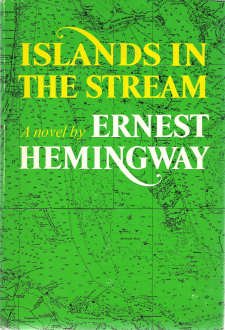

PS:日本語版のカバーもいいけど、オリジナルの海図を使った表紙が実にいい。

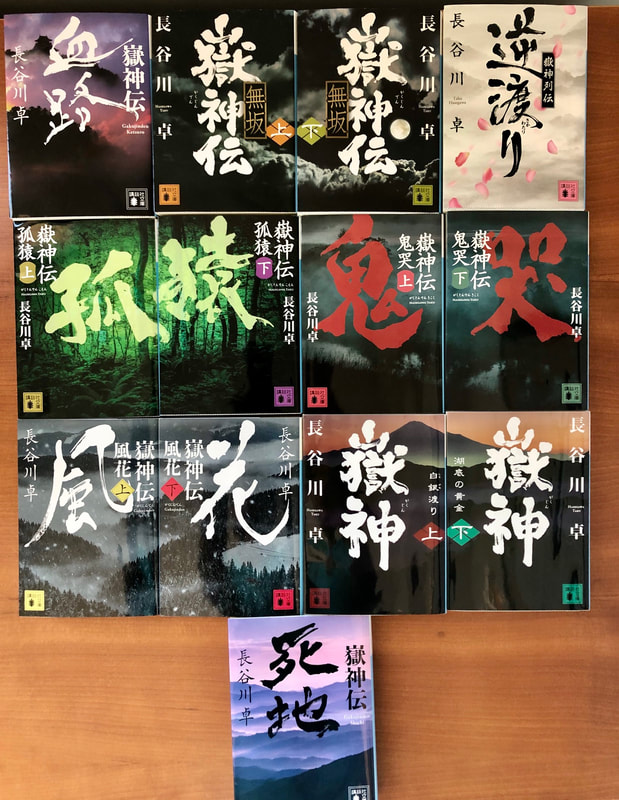

●読書文化の普及に貢献するためのチャレンジで、参加方法は好きな本を1日1冊、7日間投稿する

●本についての説明はナシで表紙画像だけアップ(書いても良い)

●都度1人のFB友達を招待し、このチャレンジへの参加をお願いする

【バトン】

バトンは、私の大切な友達の1人のKenichi Kikuii さんに渡します。私が珍しくちょっと困った時に、思わずメッセージして、想いをダウンロードする相手。お願いします。

#7days #7bookcovers

#BookCoverChallenge #day4