25年前米国に移住した時、初めてスーパーマーケットのキャッシャーに「Paper or Plastic?」って聞かれて、てっきり、「支払はクレジットカードか紙幣(現金)か?」と聞かれたと思い、「プラスチック(カード)」と言ったことを突然思い出した。勿論これは買ったものを紙袋かプラスチックの袋のどちらに入れるのか?という意味だったが、何故か、私は即座に支払い方法だと思い込んだ。当時は、キャッシュ(現金)、チェック(小切手)、デビットカード、クレジットカードの4種類しかなく、多くの人達がチェックブックを取り出して、金額を記入し、キャッシャーはそれをレジスターのマシンでVerifyして受け取る、という古き良き時代(或いは物凄く時間のかかる時代)だった。

今、米国では兎に角、人との接触を避けることが最も重要な取り組みとなっており、キャッシュもクレジットカードもデビットカードも接触型の支払い方法なので、非接触のApple Pay、 Google Pay、Samsung PayといったモバイルペイメントがPreferという店舗が出てきている。これは、消費者にかなり劇的な行動変容を求める大きな動きと言える。現在、キャッシュを断ってカードのみの決済の小売店舗は多いが、顧客がカードをマシーンに差し込んだ後、キャッシャーは必ずマシーンのパッドをワイプして消毒するという手間をかけている。キャッシャーは、透明の仕切りで顧客との接触は避けているが、多くの手間と時間が支払いのやり取りでかかっている。

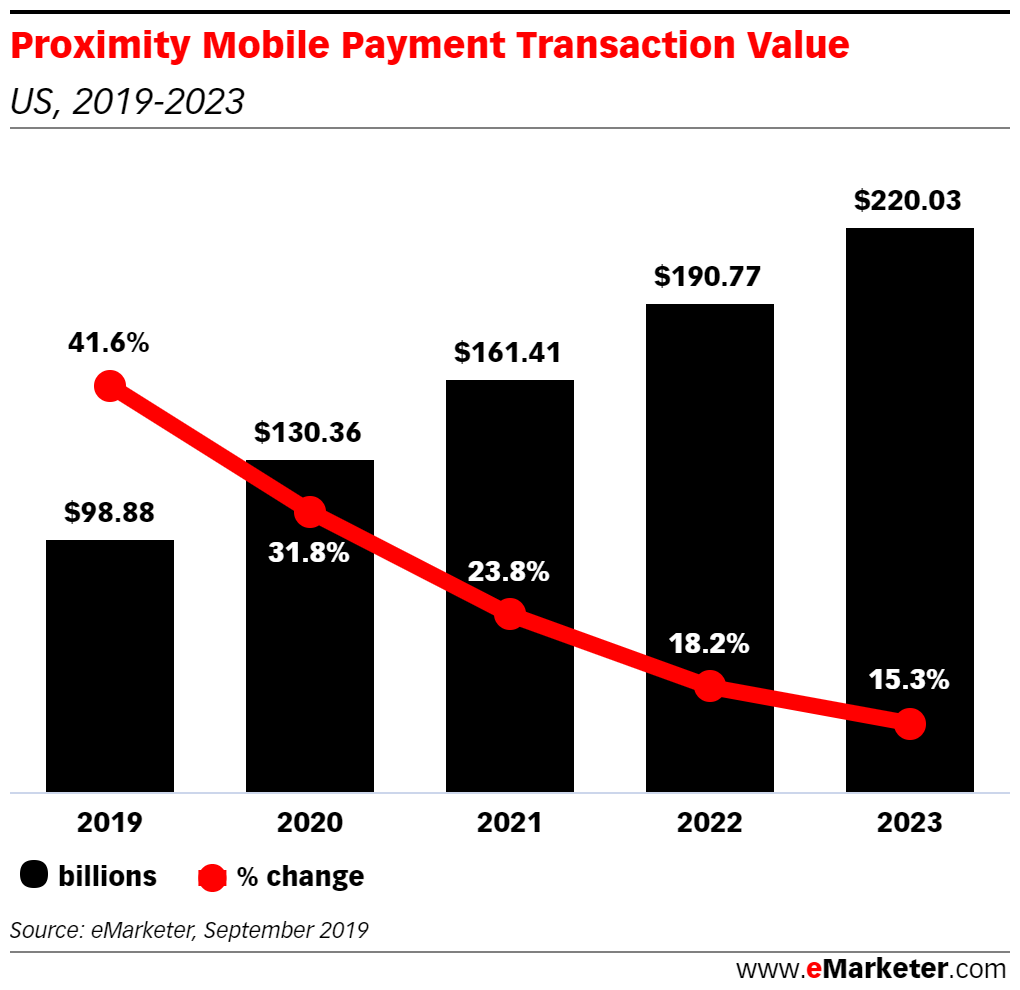

eMarketerによると、米国の2019年の近接モバイルペイメントの利用額は1,000億ドルに達すると予想されているが、これは1人当たり年間平均支払額$1,545を意味し、近接モバイルペイメントの支払額は対前年比24%増。利用者は6,400万人(9.1%増)でスマートフォンユーザの30%にあたる。

「Post Corona Era」では不必要な接触は避けるという心理が働く

これらの数字は全てコロナ禍の前の予測なので、上述したように、現在のコロナ禍で支払いに限らずあらゆるコトに、非接触を要求されている。この流れで行くと、結果非接触のモバイルペイメントを多くの人が使い始めて、多分その便利さと手軽さによって、これらの数字は大きく増えてくると思う。またPost Corona Eraでは、非接触モバイルペイメントの利用場所が急速に拡大し、アメリカ人は、支払いアカウントをクレジットカードやデビットカードに紐づけて、手軽にどこでも、非接触モバイルペイメントを利用して、以前と同様に買い物をし始めると思う。

ひさみが考える消費者の行動変容がおこる「心技体」

今回のパンデミックは、世界中がいきなり鎖国のような状態となり、社会・経済活動が停止するという、今までの規模では考えられない制限を、人々に課している。勿論国ごとにその制限レベルの差はかなりあるが、「行動に制限をかけられて生活する」という形を強いられるのは、かなり長く生きてきた私でもあまり記憶がない。消費者の行動変容が起こるには、心技体ともいうべき、3つの要件が整わないとなかなか起きない。非接触モバイルペイメントの浸透拡大の、心の部分は「人と接触しないですむし、簡単で便利で速い」、技の部分は「NFCシグナルに機能する新たなPOSシステムの拡大で利用場所が浸透する」、「体」の部分は「自分の身体の一部としていつも持ち歩くスマートフォン利用」といった点が挙げられる。

「Post Corona Era」には、このペイメント以外に、様々な消費者の行動変容が起きてくると思うが、マーケターとして、今必要なことは冷静に人々の心理や行動を見つめて、潮目を読む、これが肝だと思う。潮目は変わる前に読まないと意味がない。潮目を読むためには、1人のマーケターとしての視点は勿論であるが、より重要なのは1人の消費者としてどのように生活を考えるかという点で、この2つはどちらが欠けても、潮目は読めない。