人生初の無職の辛さの体験

26年前の私は、Permanent Resident(永住権、俗にいうグリーンカード)を申請中で、就労ヴィザもない状態で、当然米国で働くことはできない。22歳から38歳までひたすら働き続けてきた私は、この状態には面食らった。夫は、正式に米国本社に戻り、9時5時で通勤し始めた。彼を送り出した私は、なんと無職で専業主婦という、思いもよらない地位に陥ってしまった。勿論「English As A Second Language (ESL) 」に通学し始めるなど、米国社会に対応すべく行動していたが、それ以外の時間は、彼が帰宅するまで時間がひたすらあるという状態である。私は毎日「はてさて、今日はどうやって1日を過ごせばいいのか?」と考えていた。日課はプールでの水泳と、米国生活の驚きや観察記録(当時はブログという概念はなかった)を手書きで書き、さらに絵を描こうと思い立ち、様々なシーンを写生し始めた。

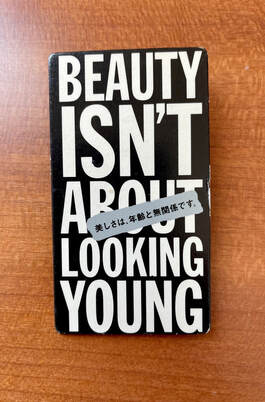

永住権取得がいつになるか読めない中で、私は、生まれて初めてじわじわ迫る、何とも言えない焦燥感を味わった。最も嫌だったことは、夫の給料のみを当てにする生活。自分で稼いでいた状況と異なり、自分の為だけにモノを購入することに罪悪感を覚え、精神的にかなり縛られていた。

蛇足になるが、日本時代を振り返ると、当時バブル期でもあり、給与やボーナスは年々上昇し、毎晩のように深夜以降の帰宅となる私は、人に言えないぐらいにタクシー代を使っていた(銀座や青山から実家の国分寺まで軽々1万円を超える)。周囲の女性社員が物凄い金額を貯金しているのを尻目に、私は「江戸っ子は宵越しの銭はもたねえ。金は天下の周りもの」といったAttitudeで、明日の稼ぎを当てにするという生活だった。

銀座には行きつけのブティックがあり、シーズンごとのカタログで洋服を注文し、毎月10万円ぐらいは洋服にお金を使っていたと思う(買い物の時間がなく、そのお店でまとめ買いをしていた)。或る日、ランチで食べたパスタのソースが白いパンツに飛んで、とてもこのままミーティングに出席できないという状況に陥った。私はブティックのマネージャーに電話すると、彼女は「大柴さんのサイズは全て手元にあるので、私が1時間以内に裾上げして、白いパンツの代替えをオフィスに持参します」と言ってくれるぐらいだった。

今でも思い出すが、国分寺の実家から自分の洋服をアメリカに発送する時、およそ100着ぐらいあるスーツを、私が梱包するように指示しているのを見て、夫は空いた口がふさがらないという表情だった。彼は「そんなに沢山の日本ぽいスーツをアメリカで着るの? 多分君は後で後悔するよ」とニヤニヤしながら予言した。私は「どれもこれも私のお気に入りで、米国では手に入らない」と強気の発言を返したが、彼が言った通り、かなりフォーマルで大げさな私のワードローブは、SFベイエリアのカルチャーにそぐわず、結果殆どを寄付した。

母は渡米直前「あんたに貯金がないのは知っているけど、借金はないでしょうね?」と聞いてきた。私は「うん、退職金で綺麗にした」と答えると、母は「それで少しは残ったの?」、私は「うん、少し残った」と答える始末。当時の堅実な20代&30代の女性の生き方とは真逆で、破天荒な生活をしていた私が、いきなり米国でお金を稼げない専業主婦となり、この天と地の落差は激しかった。

初めて触れるコンピュータのOSは勿論英語だった

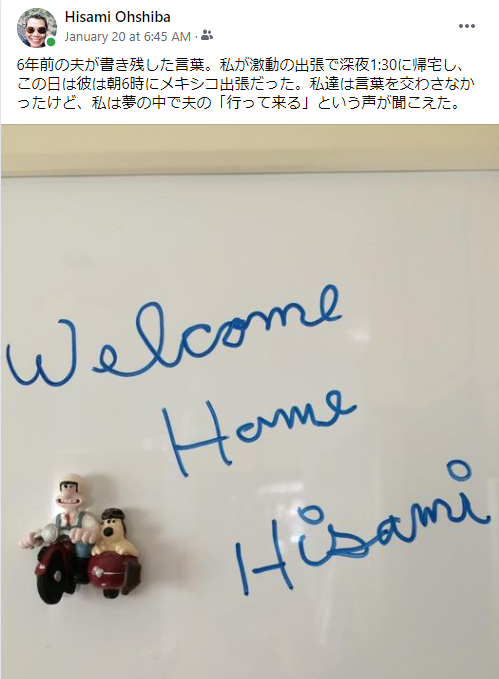

ESLに通いながら、英語を少しずつモノにしつつ、1996年6月、9か月かかって、やっとPermanent Residentの資格を獲得した。この間、観光ヴィザだったので、3か月に1度は日本に戻り、毎回SFOのCustomでまたしてもパスポートを取り上げられるのではという不安を抱きながら、日米間を往復していた。夫は、そんな私の気持ちを察して、毎回花束を抱えて、空港で出迎えてくれた。

一度、日本から戻るフライトが、SFO上空の濃霧で降りられず、そのままOaklandの空港に着陸した。私達乗客はバスでSFOまで輸送されると聞いていたが、霧が晴れたのでもう一度SFOに戻るということになり、ジェット機でSFベイを往復するという離れ業をやった(成田と羽田をジェット機で往復する感じ)。

当時携帯電話もない時代で、出迎えの夫は、情報が把握できず、SFOで何だかんだ4時間以上待つという状況。今思えば、全てがアナログで想定外の出来事が山ほどあったが、それ故に一たびお互いの姿を見ると感動があったような気がする。

インターネットのない時代の就職活動

アナログ時代の就職活動は、今の時代の人が想像できない程、フィジカリーに自分の眼と足を使って、探すしか方法がなかった。まずは新聞や雑誌の求人広告が基本で、それ以外はCareer Action Centerといった、職を求める人達のための情報及びお互いを励ますようなセッションの場に行くという方法である。私は英語が出来ないというコンプレックスから、当初は日本語対応を必要とする職のみにフォーカスし、物凄い数のレズメを出して、散々悔しい思いを経験した。殆どは「Over qualification(職種の資格以上の職歴)」という理由で、婉曲な表現ながらもはっきりと断られた。

子供の頃から勝負事で負けるという経験をほとんどせず、常に勝ち続けてきた私にとって、この負け続けとも言うべきJob seekingの期間は、本当にしんどかった。但しこれによって、私の鼻っ柱は完璧に折れて、米国生活の現実を受け入れる準備が整った。3か月がたった1996年9月、日本人顧客をメインとするカタログメールオーダーの会社からカスタマーサービスの面接の知らせが来た。いつものように社長は「Over qualificationのように思えるが、何故CSに応募したのか?」と聞かれて、私は「今までやったことがないダイレクトマーケティングを学びたい。そのためには、まずは顧客と直接コミュニケーション可能なCSの職種から始めることが重要だ、と思ったから」と答えた。社長は、私の真摯な態度に好印象を受けたらしく、CSとして採用されることとなった。

お洒落なジュエリを主体とした衣服や小物のカタログを日本に郵送し、顧客はそれを見て添付のオーダー用紙に書き込んで、米国に返送する。私達CSは、その返送されたオーダーを入力し、それが終わると、日本から電話をかけてオーダーする顧客、及び苦情を述べる顧客対応というのが仕事であった。CSの勤務時間は、時差のある日本時間に合わせて、午後14時から22時までと、22時から朝の6時までの2回の勤務シフトがあり、私は、週に2-3回は夜間シフトを務めた。夕食の後、星空を眺めながらオフィスのあるPalo Altoに向い、夜明け頃にRedwood Shoresの自宅に戻るという夜間シフト。道すがら、渋滞のない(当然誰も走っていない)101や280のフリーウエイを運転しつつ、米国で暮らすことの厳しさを実感した。

CSとして働きながら学んだコト

ここで学んだことの1つは、周囲のCSとして働く同僚達の境遇の厳しさである。男性は1人しかおらず、日本人女性がCSのメインで、ある女性はアメリカ人の夫が大学に通っており、学資援助と生活を支えるために仕事の掛け持ちをしていた。別な女性は、夫もアメリカ人ではないため(韓国人)、まず自分が永住権獲得を有利に運ぶために陸軍に入隊して永住権を獲得し、現在は除隊して生活を支えるためにやはり掛け持ちで働いていた。私は今でも、彼女が「F wordを使って喧嘩するなら、誰にも負けない。全て軍隊で覚えた」という言葉を思い出す。

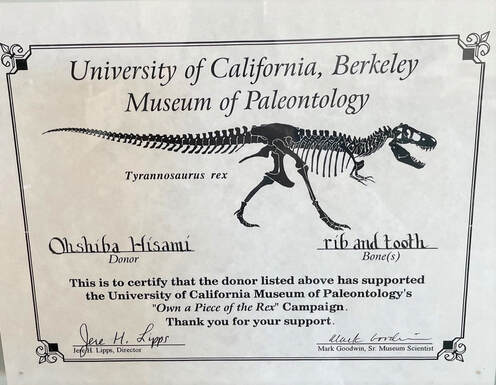

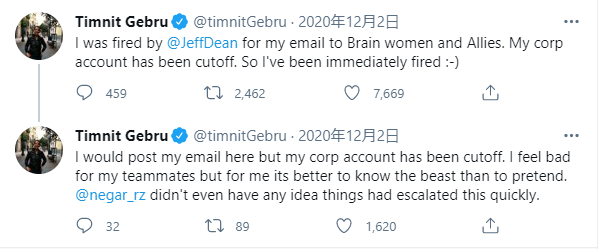

私は、当時米国でやっとCSとして職が得られたことを喜び、日本の家族や友人にも知らせた。非常に驚いたことは、クライアントがこの件を知って、憤っているという話を耳にした時である。「あの大柴さんが、何でCSとして夜中に電話で顧客の苦情を受けているのか? 大企業勤務の旦那は何をしているの!」というのが、広告部長の怒りの理由である。雑誌広告業界でClinique担当として、年間30億円以上の広告予算を握り、業界内で「T-Rex」と言われて恐竜のように恐れられ、君臨していた大柴ひさみが、メールオーダーカタログのCSとして夜間シフトで働いている。確かに日本から見ると、彼我の差がある境遇に落ちぶれたと思えたのかもしれない。

私は既に米国で様々な壁に何度もアタマをぶつけており、とっくに看板で商売するという日本式のやり方を捨てており(日本の看板は米国では何も役に立たない)、そんな日本の見方など気にもならず、真剣にCSとしての仕事に取り組んだ。特に怒り狂っている顧客への対応の仕方(どんな理不尽なクレームであっても、まずはひたすら相手の言い分を真剣に傾聴する、これが最も重要なこと)や、米国顧客向けに雇用されていたアフリカ系アメリカ人との交流(最初は非常に冷ややかだったけど、徐々に打解けてくれた)など、米国社会で暮らす『101(初心者向けの入門編という意味の英語)』とも言うべき現実を学んだ。その後、社長は改めて私の経歴を見なおして、より日本人顧客を引き付けるための日本語カタログへのアドバイスを求めるようになり、徐々にCSとしての勤務が減って行った。但し、この流れは、逆にCS仲間との溝と嫉妬を生み、私の周囲には気まずさが漂うこととなる。

「ひさみはどうして広告のプロフェッショナルとしての仕事を探さないの?」

こうした勤務の間にも、私は日々様々な就職機会はないかと、新聞広告や前述したCareer Action Centerの求人募集のバインダーを繰っていた。或る日、センターでJob Seeker向けのセッションがあるという告示を目にして、参加した。確か15人ぐらいだったと思うが、冒頭、自己紹介とどんな仕事を探しているかを説明し、その後はレズメはこう書くべきとか、面接での受け答えのコツ、給料の交渉はこのようにすべきといった、各自の経験に基づく情報交換が行われた。参加者は、現在は雇用されているけど次の職を探している人、解雇されたばかりの人、子育てに区切りがついた女性、退職後の次のキャリアを探す人など、立場、性別・年齢、職種は様々だった。

そのセッションの参加者は全てごく普通のアメリカ人で、彼らは唯一の外国人参加者の私を歓迎してくれた。私の自己紹介を終わると、彼らは口々に、男性中心社会として世界中に知れ渡っている日本で、女性の私が築き上げた実績とキャリアを称賛してくれた。その中の1人が「ひさみ、何でそんなに日本語という語学を条件にする職種にこだわるの? 君は16年間も日本の広告業界で素晴らしい活躍をしてたじゃないか!日本語のことなんか横において、SFベイエリアの広告業界の人材募集に応募すればいい。君のマーケティングや広告のナレッジやスキルというコンテンツに、お金を払う企業は絶対にある。君は自分のもつStrengthにフォーカスすべきで、英語というWeaknessなんかうっちゃっておけばいい」と、私に訴えた。それを聞いて、周囲の参加者も一様に「そうだ、その通り! ひさみ、職探しの戦略を変えなさい」とアドバイスし始めた。

これを聞いて、月並みな言い方だが、私はあたかも雷に打たれたような啓示を受けた。「アメリカ人の考え方は、これなんだ!Strengthこそが最も大切でそこにフォーカスする。Weaknessなんて、いくら努力して、克服しようとしても時間がかかるだけで結果は薄い。よし、私もこの考えを取り入れる。Yes we can!」と決意を新たにした。

私のとって生涯唯一の推薦状には、「彼女は"Fast learner"である」と記されていた

このCareer Action Centerのセッションが契機となり、私はAd AgeやAd Weekなどの印刷媒体の求人募集にくまなく目を走らせ、Media buyer、Planner、Account Superviser、Production managerなど、日本語に関係なく、様々な職種にレズメを送った。毎回、"Unfortunately, ..."で始まる断りのレターを何通も受け取ったが、私はへこたれずにレズメを送り続けた。或る日、McCann Erickson San Franciscoからレターが届いた。私は今回もどうせダメだろうと思って、封を切ったが、Job interviewをしたいという、思いもかけない言葉が目に飛び込んできた。

多分、これは、私の生涯で唯一の仕事に関する推薦状だと思うが、未だに手元に残してある。当時の電通Y&RのExecutive Vice President(イギリス人)が、1996年8月に書いてくれたもので、この推薦状の有難さは言葉では言えない。

To whom it May Concern:

As you will see, from here resume. Mrs. XXXX(私の英語の本名)was loyal and deliciated member of this agency. She was an integral part of the team which successfully handled one of our largest, and certainly one of our most demanding, clients.

Clinique became an outstanding success in the Japanese market and Mrs. XXXX both helped the client grow and, in turn, grew and matured herself.

Extremely hard working, as she is, the client became rely on her; she totally identified with the product. Aggressive in style, and her job, she became extremely knowledgeable of the Japanese "media scene", and of the magazine filed in particular.

This is an individual on whom one can rely and trust to do a thorough and professional job; within her field of knowledge. But her character and drive also make her a "fast learner".

「あの大柴さんがSF ベイエリアにいるの?」

確かMedia buyerの職種で、McCann Erickson SFにはレズメを出したが、結果として、彼らは、私をDFS(Duty Free Shppers)のAccount Superviserとして雇用したいというオファーだった。SFにオフィスのあったDFSは、日本人観光客からのレベニューが大きなシェアを占めており、当時日本の雑誌広告にかなりの金額を使って広告出稿していた。当時のMcCann Erickson SFのDFSの担当者(日本人)は、12月末に退社して或るグローバルブランドのディレクターに就任する予定で、彼らは後任を探していた。彼は、日本時代に外資系化粧品を担当しており、「あのClinique担当大柴さんがベイエリアにいるの? これはもう、彼女しか僕の後任はいない」と主張して、私はDFS担当として、面接に招かれた。

直接のボスとなる部長は、いきなり「君がCliniqueの莫大な広告予算を使って日本の広告業界で成功したことはわかった。現在DFSの広告予算はこれだけしかない。これでどれだけ日本の雑誌広告で良い掲載面がとれて、良い広告効果を期待できるか?」と、剛速球の問いを投げてきた。私は今までの面接と異なり、まさに私の築き上げたキャリアにおける問いかけで、何の躊躇もなく私の戦略を話し始めた。今でも思うが、英語が出来ないというコンプレックスはどっかに吹っ飛び、いつの間にか、日本語を駆使して話す、かつての大柴ひさみに戻って、英語で語り始めたような気がする。

面接が終わった後、ボスは、早速前任者を呼んで、3人でちょっと一杯しようと、まだ採用の可否も雇用条件も、何も決まっていないのに、そのまま歩いて、フェリービルディングのそばの老舗のレストランOne Market Restaurantに、私達を連れて行った。その後正式に採用が決まり、前任者との引継ぎは、確か12月31日、彼はがばっと書類の束を私の机の上に置いて、「何かあれば連絡ください。僕はこれからヨーロッパに出かけます」と告げられ、唖然とする私を尻目に去って行った。何も状況を把握できず、書類の束を目にして、私は「何とかなるさ」と、自分に言い聞かせて、眼を通し始めた。

待ち受ける日米冷戦のリエゾンとしての苦悩

雑誌出稿は全て日本のMcCannにゆだねられており、SFと日本のグループ会社の関係はかなり悪化していた。私は、嵐に向って漕ぎ出すセールボートに乗り込んだとは夢に思わず、舵を取ることに夢中になった。後で思いかえすと、これほどアタマを壁に何回もぶつけられるとは露ほど思わず、ナイーブな私は「来年(1997年)は、米国おけるキャリア構築元年だ!」と、意気込んだ。

さて次回以降は、プリマドンナ(自分が主役だと常に主張する人達)だらけの米国の広告代理店の権謀術数に巻き込まれ「ひさみの寺内貫太郎、卓袱台返し」をしたコトとか、「もうこれ以上我慢できない、日本に帰る」と言った夫の叫びとか、引き続き「ひさみをめぐる冒険」が続く。乞うご期待。