「昭和天皇の戦争責任について、君はどう思ってる?」

1994年の夏、私はとても楽しく多忙だった。「シンカンセンひさみ」の異名をとった私は、毎週のように、土曜日の早朝、真っ赤なユーノスで、彼の赴任先の田舎町に向かった。

彼のお気に入りの地元の居酒屋「あかさたな」は、穴蔵のような薄暗い店内で、寡黙なマスターが1人で全てを賄っていた。港で陸揚げされたばかりの獲れたての魚と、マスターが指定した田んぼから作られる日本酒が美味しいお店だった。彼は良く1人でこのお店に通っており、マスターは彼が行くと、喜久水酒造で作られた出来立ての特別の新酒をふるまう、親しさだった。

PS:残念ながら、その後、あかさたなは火事で消失し、マスターは癌で亡くなったと聞いている。以下は夫がマスターからもらった「あかさたな」の法被。

「えっ、ちょっと待って」と、普段ならば考える前に言葉が出てきてしまう私なのに、この時ばかりは珍しく、考える猶予をもらった。

私は「今までその件に関して、個人としてそんなに深く考えたことがなかった。まず文献などを読んで、私なりに考えをまとめて、改めて話します。」と答えた。私は内心「アメリカでは政治や宗教の話題は、食事の際に避けると思っていたのに。何で、こんな質問をするのだろう?」と思ったが、これは面白いトピックスだ、調べようと、即座に決心した。

当時、丁度『入江相政日記』の文庫版が発行されており、1969年から1985年まで昭和天皇の侍従長を務めた彼の日記は賛否両論を浴びながら話題となっていた。私は東京に戻り、すぐに昭和天皇の素顔を知るための資料として、日記を読み始めたことを思いだす。

注:1994年当時は、携帯電話もインターネットも一般に普及していなかった。誰も検索などという言葉すら、アタマに浮かばない時代。資料は図書館、書籍、雑誌といった文献に頼るしかなかった。

会話のトピックスにタブーはない!彼との会話はとても刺激的だった

彼との会食で私がエンジョイしたのは、様々な話題を遠慮なく何でも話せる雰囲気だった。それ以前は日本人のボーイフレンドとの会話で、政治或いは社会的な課題に水を向けると、食事中だからそういうコトは話したくない、と避けられることが多かった。それと真逆な彼との関係は、何でも腹蔵なく話せて、開放感があり、実に心地よかった。今から思うと、英語が出来ない私が、なぜそんなに色んな話を、彼と話せたのかは大きな疑問であるが、彼は聞き上手で尚且つ「日本人の英語(発音やアクセント)」に慣れていたことが大きな助けとなった。

1週間後の週末、我々3人は、またしても「あかさたな」に集合した。私は満を持して「昭和天皇の戦争責任に関しての私見」を2人に披露した。私は、近代以前の歴史に関しては大好きで、かなりの書籍を読んでいたが、その時まで、大正・昭和の近代史にはあまり注意を払っていなかった。自分の中で、漠然と、日本は、軍部、軍閥、右翼の暴走によって、第2次世界大戦に突入し、昭和天皇は彼らに引きずり回されたと思い込んでいた。但し『入江相政日記』の読後、当時の天皇の意思や発言の重要性と影響力を分析すると、簡単に「戦争責任」は皆無だったと言い切れない、という考えに至った。

日本人同士だと、タブー視して、天皇に関する話題を議論することはまずないと思うが、2人のアメリカ人相手に、私はあくまでも私見として、自分の考えを述べた。今思うと、相当しどろもどろの英語の説明で、彼らがどこまで私の考えを理解したかは不明だが、2人は私の熱を帯びた話っぷりに惹かれ、さらに大いに感じ入ったようであった。

私はこの時、1つだけ、実にまずいと思える、ミスを犯した。何かの拍子に、米国のネイティブピープルの話となり、私は何の疑いもなく、その同僚も白人だという前提で(彼の容姿はどう見ても白人にしか見えなかった)話し始めた。決して差別的なことを言った記憶はないが、その会話の終わりごろ、同僚から、自分の祖母はネイティブピープルで、自分はクォーターだと告げられた。

思い返すと、当時の自分は、簡単に表面的な容姿でその人を判断する危うさがあった。現在は複雑な人種が絡み合った米国社会で、常にDEI(Diversity, Equity and Inclusion)が念頭にあり、こういう発想は考えられない。

"Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen(常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクション)" Albert Einstein

今から26年前の日本は、今から思うと「常識という言葉を借りた、偏見だらけの時代」だった。私は1979年から1995年まで、日本の広告代理店で勤務していた。当時は、男女雇用機会均等法もなく、企業は、短大卒の女性(20歳)を「総合職(お茶くみ、雑巾がけ、コピー取り、新聞雑誌の切り抜き、宅配便替わりの書類の配達など)」と称して雇用し、2年間勤務した後は「寿退社(結婚による退職)」してくれることを期待していた(女性社員を早々に入れ替えて、平均年齢の若さを維持しようとしたのかもしれない)。

私は、4年制大学でマスディアとマスコミュニケーションを専攻し、尚且つゼミナールで『学生広告論文電通賞』に入選したことのある異端児だった。広告代理店に入社できた理由は、広告業界に影響力のあったゼミの教授が、強く私をエージェンシーに推薦したことが大きかった。入社決定時に会長から「大柴さん、役員会では、はっきり言ってあなたの入社に関して強い難色が示されました。お勉強とビジネスは違います、それをよく覚えておくように」と、大きな釘を、グサッと刺された。

初めてクライアントのコネクションなしで入社した私は、当時の女性の総合職の仕事を全て午前中で終わらせて、上司に「もっと仕事をください」と懇願する日々が続いた(当時はクライアントに頼まれて、その子弟を入社されることが多く、酷い名称だが人質と呼ばれる人達がかなりいた)。

幸いなことに、私の上司達は、女性社員としては異例の私の仕事へのやる気と能力を評価してくれたため、徐々に広告代理店らしい仕事を獲得した。入社後の1年目の1980年、Cliniqueのアカウントを獲得した私のチームは、クライアント(部長以外は全て女性だった)の要望で、女性としての実感レベルのナレッジが必要ということで、担当営業として私はチームに組み入れられた。

その後15年間は、アインシュタインのいうところの「常識という偏見のコレクション」の企業社会で、その全てを打ち破るがごとく、猛烈に働き、結果年間広告費30億円以上のアカウントの責任者となった。この間の話はいくらでも書けるが、この超私小説ではそれらを省いて、先を急ぐ。

重くて今日は持ってこれなかったんだ、君への誕生日プレゼント

1994年11月25日の私の誕生日、彼は、"Rhythm Country and Blues"のCDを「はい、プレゼント、誕生日おめでとう」と言いながら、私に手渡した(後に、私はこのアルバムに関して、米国移住後初の英語のエッセイを書くこととなる)。

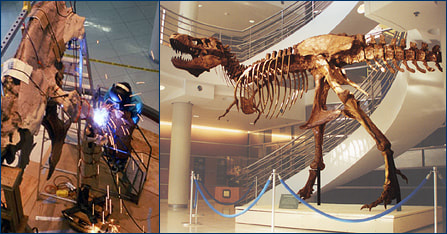

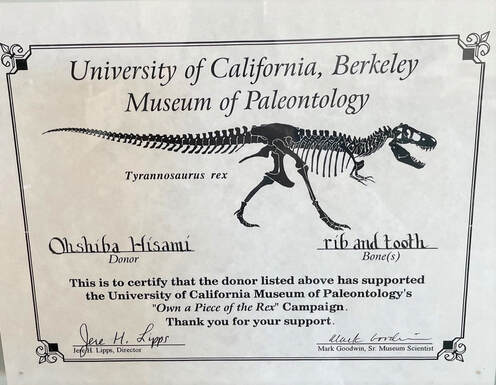

彼は「もう1つあるんだけど、それは持ち運べないものなんだ」と言って、照れていた。「今、UC Berkelyの古生物学部が、T-Rexの化石展示の寄付を集めているんだ。ひさみは大の恐竜好きだから、君の名前で『T-Rexのあばら骨と歯の化石』の寄付をしたんだ。来年にはその展示館は完成して、君の名前は寄付者として一生UC Berkelyの博物館に残るよ」と言われた。

まず真っ先に「日本にいながら、どうやって仕事とは関係ない、そんな大学の寄付のことを知ったの?」と聞いた。彼は「インターネットって知ってる?仕事上でインターネットにアクセスできるので、"Own a piece of the Rex"キャンペーンの情報を、たまたま目にして、プレゼントはこれしかない!と考えたんだ。」とさらっと言う。

私は当時コンピュータ(Windows 95は翌年登場する)を使ったこともなく、インターネットの概念すら皆無だったが、彼が恐竜の化石を買うのではなく、恐竜研究のために寄付をして尚且つ寄付者の名前が永遠に残るという行為をしたことに感動した。

私達は、また翌年UC Berkelyの古生物学部主催のT-Rexの展示のオープニングに招かれた(彼も自分の名前で鉤爪と足の指の分を寄付していた)。そこで2人の名前が寄付者として刻まれているのを目にし、さらに私が、尊敬してやまなかった古生物学博士で恐竜研究の大家Jack Hornerにも会えたことは大きな喜びだった。彼は映画『Jurassic Park(ジュラシック・パーク)』の全作品のテクニカルアドバイザーを務め、物語の主人公の博士は彼をモデルにしている。

告白:彼への誕生日プレゼントは実にナイーブな当時の私らしいものだった

今だから告白するが、当時の私は非常にナイーブで、このプレゼントを貰う前、彼への誕生日プレゼントは、Bcarattのハート形のクリスタルだった。『私のハートをあなたに』というメッセージを込めたもので、当時の日本のバブルを引きずっていたのか、非常に物質的なブランドモノをあげてしまった。さらにもっと意味のないコトに、このハートはPaperweightぐらいにしか使えず、機能性とは程遠いモノだった。

昭和天皇の戦争責任と恐竜の化石への寄付が、私にとって意味するコト

一見無関係に思えるこの2つのエピソードが、なぜ私にとってそんなに重要だったのか?

1つは、私はどんな話題でも彼とは、恐れることもなく堂々と話せるという点、即ち、2人は人間として非常にフラットな関係であるということ。2つ目めは、恐竜という私が本当に関心のある事柄への理解が深く、それを寄付という『Purpose-drivenな行動』、言い換えると彼の価値観を見せてくれたこと。これらは、その後の私達の人生において、とても重要な部分となる。

子供の頃から、私は「結婚するなら、人間として心から尊敬できる人」と思っていた。男女といったGenderのみで物事をとらえるのではなく、生涯のパートナーとして、長い人生を歩むこととなるのが、結婚である。その場合、最も重視すべきコトは、その人の『人間性(Humanity)』だと信じていた。

幸運なコトに、私は彼の人間性を垣間見て、さらに2人が平等でフラットな関係であることを確信できた。これ以降26年に渡る私達の長い旅路は、山あり谷ありの厳しいものとなるが、まずは、2人はスタート地点に並んだ。