「常識とは十八歳までに身につけた偏見のコレクションのことをいう」

Albert Einsteinは数々の名言を残しているけど、私がここで言いたいことを彼は語っている。

"Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen(常識とは十八歳までに身につけた偏見のコレクションのことをいう)"

ここでいう、18歳というのは「大人になるまで」という意味で、これが16歳でも20歳でもよくて、その人が大人になったという自覚が来る時を、ここでは「18歳」と表現してる。

多くの人達は、社会が容認しているという前提で「常識」という曖昧な表現をしばしば使う。但し、これはある一定の社会で通じる物差しで、当然のように歴史的背景、文化、社会制度が異なれば、その固有の「常識」は通じない。

英語の「Common sense」という語彙の成形を見ると、意味がすーっと入ってくる。「Common(共通)のsense(感覚或いは漠然とした感じ)」という単語で成り立っている。日本語の「常識」という漢字のように「常」という意味は、この「Common sense」にはない。即ち社会の人達が共通な感覚として、漠然として抱いているのが「Common sense」で、それは帰属する社会によって異なり、さらに時代によって変化する。

Einsteinが言いたかったことは、「Common sense」と呼ばれる曖昧な感覚を後生大事に抱えて生きていると、それは結果として「Prejudice(偏見)」に変容してしまうというコトだと思う。但し、これも英語の単語の成形から見ると、「偏見」というよりは「先入観」という日本語の方が適格であるように思う。「Common sense」という曖昧な共通の感覚を持ちながら、相手や物事を見たり判断したりすると、それは「偏った見方(偏見)」になる。

そして当然のごとく、「偏見」も「常識」と同様に、その人が生きている時代と場所によって異なり、また変化していくものである。

私の喉にひっかかる「一般論」という小骨

森元会長が発言した「一般論」という言葉は、私の喉に刺さった小骨だった。「一般論」という言葉は、Einsteinが指摘した「Common sense(共通の漠然とした感覚)」に置き換えられるからである。「一般論」とは、その人の人生における「Prejudice(先入観)のコレクション」であって、誰もが納得できる普遍的なものではなく、往々にしてデータ的な裏付けがなされていない。

「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる。(中略)女性の理事を増やしていく場合は、発言時間をある程度、規制をしないとなかなか終わらないので困る。」「女性っていうのは競争意識が強い。誰か一人が手を挙げていうと、自分も言わなきゃいけないと思うんでしょうね。それでみんな発言されるんです」

仮に森元会長が、「これは私個人の見解ですが」と断って、例の発言をしたならば、私は、あえてここで、彼の発言を取り上げなかったと思う。但し、コロナ禍で開催が危ぶまれているこの時期、日本オリンピック委員会会長という立場で、この発言はありえないと思う。当然のように国内外を問わず、様々な論議が巻き起こるのは、必然である。

研究結果が示す森発言の誤り

当初この森発言への反応は、海外の方が早くまた強い批判が巻き起こった。私が取り上げたいのは、Forbesの心理学とジェンダーに関する記事をカバーする記者が、発言の翌日2月3日に指摘したポイントである。

彼女は、森発言の2つのポイント「女性はお喋りである」、「女性は競争意識が強い」という点は、過去の調査研究に基づくデータによると事実とは異なる、ステレオタイプな発言と一蹴している。

1) Deborah JamesとJanice Drakichの研究者によると、男女の話す量を比較した56件の先行研究で、女性が男性より話す量が多いと結論づけた研究はわずか2件で、逆に男性の方が発言が多いことを示した研究は34件あった。調査によれば、人の発言が多いかどうかは、性別よりも地位に関係している(発言が多い人は高い地位に就いていることが多い)。さらには、女性が発言をすると、主張が強すぎるとして反発を生むこともある。学術誌Administrative Science Quarterlyに掲載された2011年の論文によると、頻繁に発言する役員が男性だった場合は能力が高いとみなされる一方、女性の場合は能力が低いとみなされる傾向があった。

彼女は、森会長の事実と異なる女性への見解は、彼に限らず多くの人が無意識に思っている「女性はお喋りである」というステレオタイプな考えが一般に根差している点から来ることを指摘している。

社会が「偏見」を容認・黙認していると、それは「差別」へと変容する

こういう発言を、個人の失言として放置或いは黙認してしまうと、ステレオタイプな考え(=偏見)が助長されて、いつの間にか人々の意識下にもぐりこんしまう。そしてそれは「差別」といった形に変容して、思わぬところで、大きく顕在化する可能性が高い。これに関しては、過去自分のブログで何度も触れているので、ぜひ読んで欲しい。

だからこそ、過去4年間、前大統領は自分にとって有利になるように、平易で誰もが分かる悪意のある言葉で、米国民の違いをことさら掻き立て、ガソリンをまき散らして、偏見や憎悪に火をつけた。その結果が、1月6日の議会占拠暴動という、米国民主主義の崩壊をも感じさせるほどの出来事の創出である。

日本は、勿論米国とは大きく異なり、顕在化する「偏見」と「差別」が見えにくい社会である。でも顕在化していないだけで、当然のように「偏見」と「差別」は存在し、事実に基づかない「一般論」で、それが助長される可能性を常に秘めており、また助長され続けている。

「異なる者や考えへのRespect(尊敬)」ということを話したい

私は「女性差別」とか「老害」などという言葉を使っていないし、「Political correctness」などといった意識もなく、物事を常にニュートラルに捉えているつもりである。但し、私から見ると、今回の一連の動きには、「異なる者や考えへのRespect(尊敬)」というものが欠落しており、その結果、それから受ける多く恩恵を見逃しているという気がする。この「異論の持つチカラ」に関しては既にコラムで書いたので、ぜひこちらも読んで欲しい。

ここであえて再度「性差」に関する別の調査を持ち出して「異なる者や考えを受け入れるとどんな恩恵があるか」を記す。これは「女性役員の存在は、男性CEOの自信過剰を抑制する」というHarvard Business Reviewの記事からの抜粋である。

「役員会に、女性役員がいることのメリットの一つは、視点の多様性が広がることである。これは取締役会における審議の質の向上を意味する。複雑な議題が絡む場合は、このメリットがいっそう顕著になる。なぜなら複数の異なる視点があれば、より多くの情報が得られるからである。」

「さらに、女性役員は男性役員に比べて(多数派への)同調や迎合をする傾向が低く、独自の見解を表明する姿勢が強い。男性同士のネットワークに属していないからである。したがって女性メンバーがいる取締役会は、企業戦略の意思決定の場で、CEOに異議を唱え、より広範な選択肢と賛否両論を検討するように迫る傾向が強く、それによってCEOの自信過剰が抑制され、バイアスの可能性をはらむ考え方の是正につながる。」

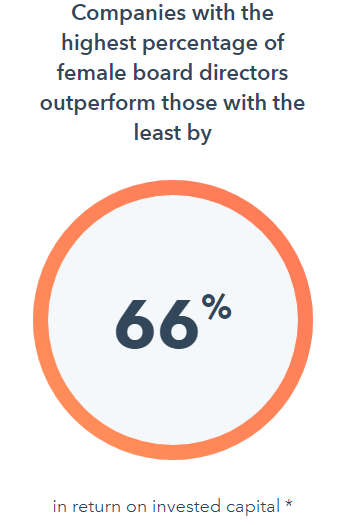

森発言の後にこの記事を読むと、実にアイロニカルな調査結果に思える。また別の調査でも、「ROIにおいて、女性役員比率の最も高い企業は、女性役員比率が最も低い企業より、66%も好結果を創出する」というデータもある。

勿論、多くの人達の中には、どういう基準で「偏見」或いは「ステレオタイプ」と規定するのか?、それこそ、そちら側の「偏見」だ、或いは「Political correctness」だと、反論する人もいると思う。これは確かにある種センシティブな問題で、誰が発言するかによって、簡単に「偏見」のラベルが貼れる可能性がある。但し、だからといって、容認・黙認していたら、いつまでたっても「偏見」が蔓延り、結果恐ろしい「差別的な行動」を誘発してしまう。

私が26年前米国移住した時、ビジネス経験豊かな米国女性から「日本では苦労したでしょう」と言われて、私は「はて、何のことだ?」と思った。当時の日本のビジネス社会は、男性優位で女性はお茶くみぐらいしか仕事ないと、世界中の人達に思われていた。また彼女達は、日本出張の時に日本男性達の態度に非常な不快感を感じた経験もあった。そんな彼女達は「そこでよくビジネスキャリアを構築した」という点で、私のキャリアを見て驚いた、ということに、私は後から気付いた。もう四半世紀も経っており、法的な平等性は整備されているのに、なぜ今だに日本は変わらないのだろう? という素朴な疑問を、諸外国の人達は感じていると思う。

私が思うことは、諸外国にやいやい言われたからと言って、日本社会の「一般常識」はそんなに簡単に変わらない。「変わらない」というのは、「変える意思がないから変わらない」というコトに他ならない。根本的な問題は、アクティビストだけではなく、一般の日本の女性達が、森発言をどう受け止め、それに対してどう考えて、どう発言・行動していくかだと思う。当事者の意思がない限り、変化は起こらない。

私が、22歳から38歳まで在籍した日本のビジネス社会で、稀有なケーススタディとして、キャリアを構築できたのは、「この閉鎖的な仕組みを変える意思」が、自分にあったからである。22歳の私は「お茶くみや雑巾がけ、Faxのない時代のFax代わりとして、書類をクライアントに届けながら、毎日仕事が欲しいと上司に頼み込み、仕事を獲得していった。そしてもらった仕事を人の倍以上働きながら、実績を積んでいった」。私は、当時の「女性は2年勤務して寿退社(結婚のために退社する)」というステレオタイプの考えを変えて、男性と同様に(私の本音は彼ら以上に)キャリア構築をするという、強い当事者意識を持って、変革を起こしたと思う。

日本の一般の女性達が「女性への偏見」を変えるべく発言・行動するのを、私は待っている。当然起こるし、起こりつつあると期待している。