人類史は感染症とのやり取りに彩られている。

人類史は、誰もが知っているように感染症との闘いである。歴史上、人類が大移動する時に、パンデミックが存在するコトは、多くの感染症の専門家に指摘されている。特にペストは、およそ300年周期で、有史以来過去4回のパンデミックを人類にもたらしている。

1) 6世紀の「ユスティニアヌスの疫病」(8世紀末迄続いた):東ローマ帝国のユスチアヌス帝が大ローマ帝国復活をかけて、侵略戦争を繰り広げている頃、首都コンスタンチノーブル(現イスタンブール)では、日に1万人近い人々が死亡し、東ローマ帝国の人口の40%の2,500万人が死亡。

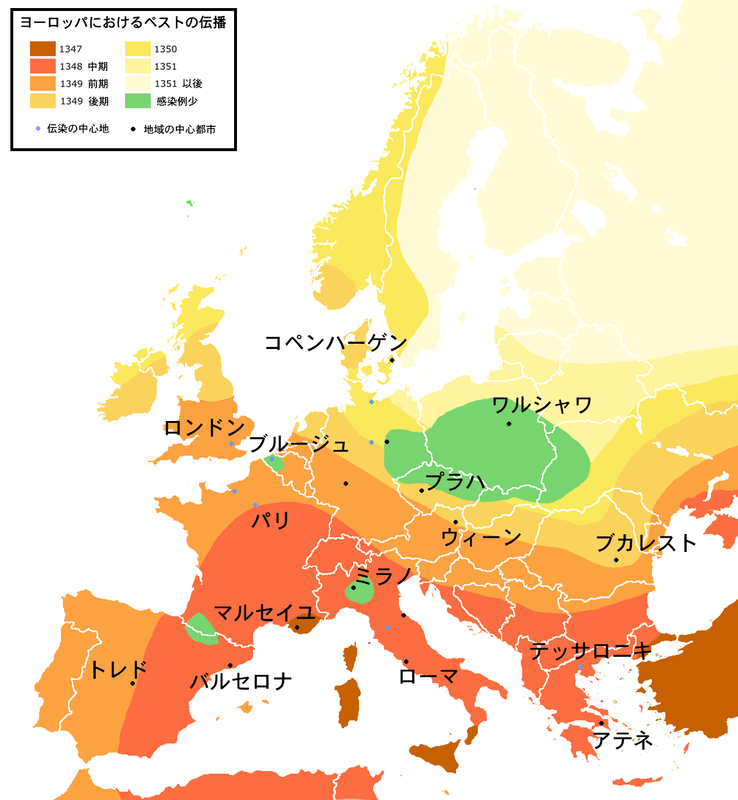

2) 14世紀の「黒死病」(1340年代に始まり、オスマン帝国では19世紀半ば迄続いた):中世の黒死病は全世界で8,000万人から1億人が死亡。

4) 19世紀末から始まる4回目の大流行(20世紀迄続いた):ヨーロッパに達することはなかったが、アジア、アフリカだけでなくアメリカ大陸にも波及した。

4つのペストの巣窟

世界には、以下の4箇所のペストの巣窟(ペストサイクルが回転している地域)があり、この巣窟に人間が侵入したり、あるいはネズミがそこから大量に移動することで、流行は世界各地へと拡大していった。

1)アフリカ中部の大湖地帯:ここから6世紀のパンデミックとなる。

2) 中央アジアの草原地帯:ここから中世の黒死病の流行が勃発した。この時代は、モンゴル帝国により中央アジアに草原の道が築かれ、人間が巣窟へ容易に侵入できる状況になり、ペストの主な標的となるクマネズミも巣窟からヨーロッパ方面へ大量移動した。

3) 中国とミャンマーの国境沿いの山岳地帯:19世紀末の大流行はここから始まる。

4) 北米の砂漠地帯:4回目の世界流行の果てに新たな拠点を築いた。

ペスト菌の本来の意義は、ネズミの個体数を調整する生態系のメカニズム海外勤務健康管理センター勤務の感染症専門家の濱田篤郎さんがこうしたパンデミックが起こる原因を以下のように説明する。

「生態系の中で食料不足や個体数の過剰などがおこり、ある生物種の存続が困難になると、その生物種は別の生態系に移動する現象をおこす。さらに、それでも存続できなくなると、集団自殺行動をとることもある。ネズミであれば、次々と川に飛び込んで自殺するわけだが、これは「ハーメルンの笛吹き男」に出てくる状況と極似している。個体数が増えすぎたり食料不足になると、ネズミという生物種を存続させるために、ペスト菌がネズミの殺戮を開始する。すなわちペストサイクルが過剰に回転を始める。こうして、人間がサイクルに接触する機会も増加し、それとともに、ネズミは移動という方法をとるため、巣窟の外にある人間社会にも流行が拡大する。これが300年周期で繰り返される原因ではないか?」

黒死病がもたらしたものは?

ルネサンスへの道、ペスト医師の登場

黒死病の頃には、ペストはノミの吸血感染から空気感染に変化しており、当時の人々にとって、患者に近づくだけで感染し、瞬く間に死んでてしまうという現象は、恐怖そのものだった。患者に近づくと感染するという経験から、家族は看病をやめて患者を放置し、放置された患者は、まだ息をしている瀕死の場合でも、近づくのを嫌がる人達に、死体として処理され、生き埋めにされるという悲惨な状態が起きた。

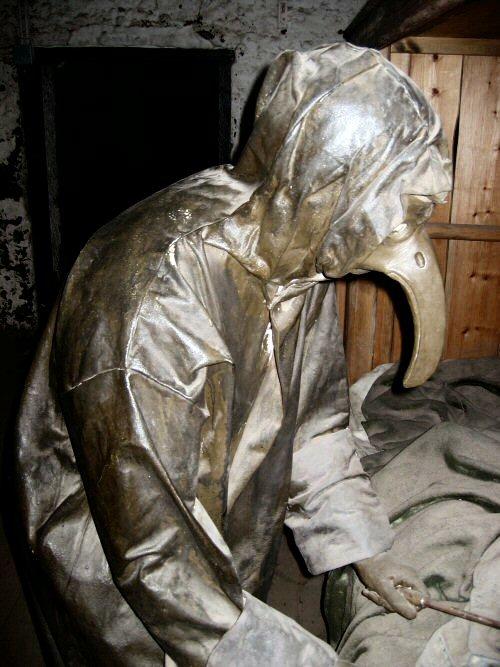

中世の大流行の後に、巷にはペスト医と呼ばれる医者が出現する。感染を防ぐために、彼等が纏う服装は、全身を皮の衣服で包み、顔には覆面をかぶる。それは、鼻と口に鳥の嘴のような突起をもつ恐ろしい覆面だった。この嘴の部分には、空気を洗浄する目的で香の強い薬草を入れていた。目の部分には、視線を合わせないように覆いがされていた。

ユダヤ人迫害、宗教改革、農地改革と社会が大きく変化していった

当時ペストの原因は誰もわかっておらず、悪魔が毒をまいたと言われていたが、悪魔は見えないし、毒も見えない。そこで人々が目をつけたのがユダヤ人だった。ユダヤ人は教典に忠実で、規則的で禁欲的な生活を送っていたため、ペストにかかる人が少なかった。それを盾にとって「あいつらは生き延びている。きっと毒をまいたに違いない」として、ユダヤ人を襲い始めた。当時からすでに裕福であったユダヤ人はお金も奪われて、ポーランドやリトアニアに逃げた(逃げたユダヤ人の子孫たちが、その後ナチスドイツによって迫害される)。

またキリスト教のローマ教皇の全盛期であったが、そのローマ教皇が祈ってもペストは治まらず、医学担当の神父たちも全然治せないといった現実に対して、人々は不満を持ち始め、それはその後の宗教改革へとつながる。

土地制度は当時は荘園制で、地主(領主)が農奴に土地を貸し付け、農作物を納めさせており、農奴はいわば奴隷的な身分だった。しかし、ペストにより農奴が一気に減り、荘園制が次第に維持できなくなり、農奴は待遇改善を要求し始め、後に賃金を得て労働する賃金労働制へと移行していく。

このようにペストがもたらした社会への変革は、中世から近世へと移行する大きな原動力となり、今と違って、社会は100年から200年かけてゆっくりと変わっていった。

パンデミックは、結局人間社会の大変革を強いるトリガーとなる

歴史が物語るように、パンデミックによって、人々は従来の既得権に守られた既成概念や因習・旧習など、「変えられないと思っていたものを変える」コトが可能となる。加藤茂孝さんは、今回の新型コロナは人間にとっては厄介であるが「賢いウイルス」だという。

過去のSARSとMERSは感染するとみんな重症になり、どこに患者がいるかすぐにわかり、その人を隔離すれば、それ以上広がらなかった。だから、どちらも数カ月から半年で終息した。ところが今回の新型コロナは、重症化するのはわずか20%で、あとの80%は症状がないか、あっても軽い。そうすると、どこに患者がいるかわからないから隔離できず、その間に世界中に広がってしまった。私は欧州で広がり始めた段階から、このウイルスは流行を繰り返して、最終的には人類に定着すると思っています。定着とは毎年流行するということです。言い換えれば、流行しても誰も意識しなくなる。そうすると、次第に集団免疫が確立していきます。みんな免疫を持つようになり、流行する規模が減って、最後には風邪ウイルスのように流行しても誰も意識しなくなっていくでしょう。今のように大変なのは今年1年、あるいは来年もいくか。いずれにせよ、その1、2年の話だと思います。

ポストコロナは人類にとってのOpportunityだと思う

英語で隔離や検疫を意味する「quarantine」は、イタリア語の「40日」という言葉が由来。中世の黒死病のパンデミックの頃、ベネチアでは、船が港に到着しても、40日間は港の外に待たせて、船の中の様子を観察したことから始まった。この意味は感染症を考える時に、大きな意味を持ち、その後その実施活用によって、多くの人達への感染を防いでいる。この例をひくまでもなく、2020年に起きたこのコロナ禍は、21世紀に生きる人としての生き方や暮らし方、働き方、社会構造、経済構造、物流、環境などなど、全ての側面で、みんなが立ち止まって考える機会を提供している。

- 本当に必要なものは何か?

- 優先順位はどうつけるのか?

- 市場なんて実に幻想に近い人々の思い込みで成立しており、簡単に崩れてしまうんだ、

- セーフティネットがなぜ今ないんだ?

- なんでこんな政治家を国の舵取りに選んだのか?

- なぜ人は密集して住んでいるのか?

- 医療制度を何でもっと真剣に考えなかったのか?

でも、これはとっても大切なことで、まず真剣に考える、コトから始める。今まで直視するのが嫌で、目を背けていたことを、辛くても見る必要がある。例え、経済的には失業や倒産といった厳しい試練に立ち向かうことを余儀なくされても、それを乗り越える知恵を絞る時が来ている。

自戒を込めて、今はそう思っている。知恵を絞って、ここを乗り越える。パンデミックは必ず収束する、それが1年なのか2年なのか今は分からないけれども、その後には必ずチャンスが待っていると思うし、それを信じている。