WHOが、今まで使っていたフレーズ "social distancing" の代わりに、新たに"physical distancing" を使い始めた。これは、医療関係者(フィジカル&メンタル両方の医師達)も、大いに歓迎していて、「正しいディレクション」だと喜んでいる。これによって、現在のコロナ禍の環境において、人々がとるべき行動がクリアになった。

WHO の疫学者のMaria Van Kerkhoveは、「パンデミックにおいて、重要なことは人と人の物理的な距離であり、家族、友人、知人など、愛する人達から社会的にディスコネクトすることを、言っているのではない」と、さらに「テクノロジーによって物理的に同じ部屋やスペースに居なくても、様々な方法でコネクトできるというアドバンスドの環境にいる」と言っている。つまり、人と人の距離は少なくとも2m離れるということを、"physical distancing"と言っており、それが出来ない場合は、自宅で過ごすという生活となる。

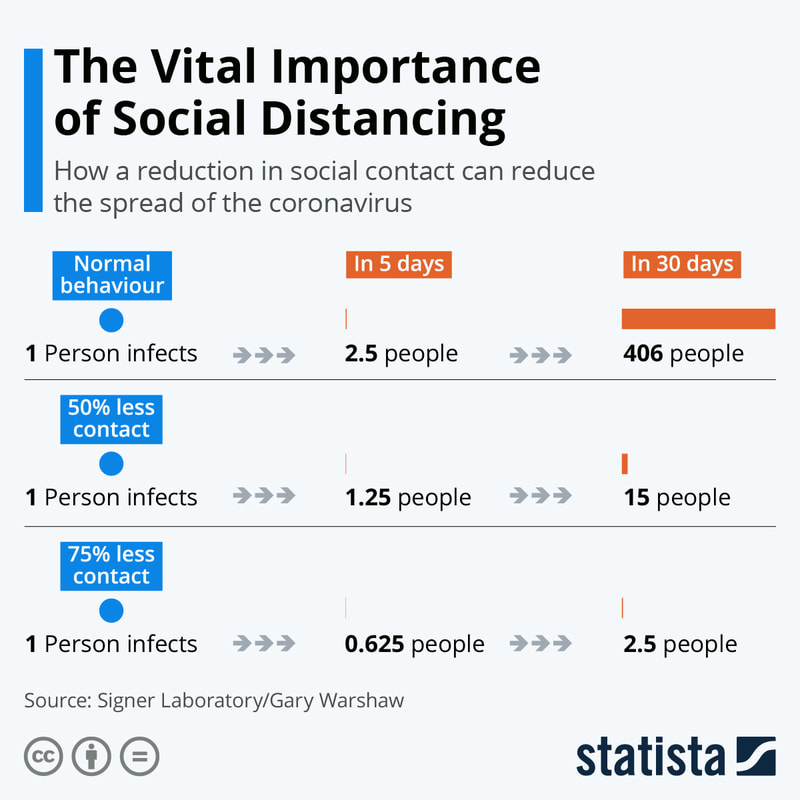

1人の感染者の社会的行動が30日後何人の感染者を作り出してしまうのか?

以下は、陽性となった1人の人間が、他の人と接する行動を、「ノーマル、50%削減、75%削減」と、3段階に分けると、30日後に何人の人が感染するかを示したデータである。

兎に角どんな場合でも人と物理的に接する場合は最低2mは距離を持つ

私の家の周囲では、小さな食料品のお店は、例えば店舗内には5名しか入れず、1人が買い物し終わったら、外で待っている次の人が中に入れる。外の行列も2mの間隔(床とか舗装された道路に)に、青の星やXマークで、お互いの距離が測れるように印がついている。またマーケットのような巨大な店舗は、始まりの1時間はシニア専用時間を設けているし、一般時間でも棚同士の間の通路も広く、またお客も最低でも3mはお互いに意識して離れているので、"physical distancing"はきちんと順守されている。キャッシャーには透明の仕切り板が設置されて、お客がカードを挿入する機械は、1回使用するたびに徹底してワイプされる。勿論Reusableの自分のバッグは持参できないし、カート置き場には担当者が1つ1つカートをワイプしている。

食品・医薬品・日用品といった生活物資は生命線なので、この買い物にはまとめてなるべく回数を減らしている(我が家はいつも週に1回だったので変わらず)。

要は症状がなくてもテストをしていなければ、自分が陽性の可能性は十分あるので、他の人達にウィルスを運んで感染させないという責任感が根底にあると思う。そんな中でも、お隣さんとは5mぐらいの距離を保ちつつ駐車スペースでワインを飲んでお互いに近況をダウンロード、夫の4人の姉妹と父親と6人で、ヴィデオを駆使して同時(ユタ、アイダホ、テキサス、オクラホマ)に顔を見ながら話している。"physical distancing"さえ守れば、社会的には十分コネクトできる。

自宅勤務のコツ

日本の友人が自宅勤務の難しさを色々書いているが、私は既に20年近くテレワークをやっているので、仕事をする上での変化はそんなに極端にない。但し、唯一感じることは、外出に制限がかけられていると、翼をもがれたような「閉じ込められた感」を感じること。今までは翼(車)があり、どこへでも「自分が思った瞬間に」飛び出して行けたのに、それが出来ないという閉塞感がちょっとしんどい。

過去20年のうち15年ぐらい、夫は殆ど海外在住だったり毎朝通勤をするという仕事の形態で、実際に2人とも自宅勤務となったのは過去5年ぐらいである。最初は戸惑いがあったが、米国なので住宅事情が良く、朝夫と顔を合わせて挨拶し、昼間たまにキッチンで会い、夕方から一緒に夕食を作るというリズムを構築した。SFベイエリアの頃は、私のオフィスが2階で夫のオフィスはガレージ、今平屋だが、廊下を挟んで、私のオフィスと夫のオフィスがあるために、昼間はキッチンでたまに会うといった感じである。

この仕事と家族の間に最低限の距離感を構築することが、重要となる。"physical distancing"は、自宅勤務でも非常に大切で、仕事中は家族との間に2mいや出来れば5mぐらいの距離は、欲しい。特に現在子供も含めて家族みんなが常に一緒にいるとなると、ますます仕事スペースをきちんと確保する必要が出てくる。そしてもう1つ、状況の長期化に備えて、無理のない仕事と生活のリズムを構築することも重要となる。この状況は1-2か月で終わるという希望的観測は、現在の自分にはない。そのために、自宅待機の条例の中で、自分の生活と仕事のルーティンを作り、それを真面目にやり続けるつもりである。私は今も自宅で決まった時間にLive streamingで朝稽古(Jazzercise on demand )をしてる。勿論日本では、自宅でエクササイズができるという住宅環境は望めないと思うが、毎日定刻に何か身体を動かすことはぜひやった方がいいと思う。これはメンタルに大きな効果がある。

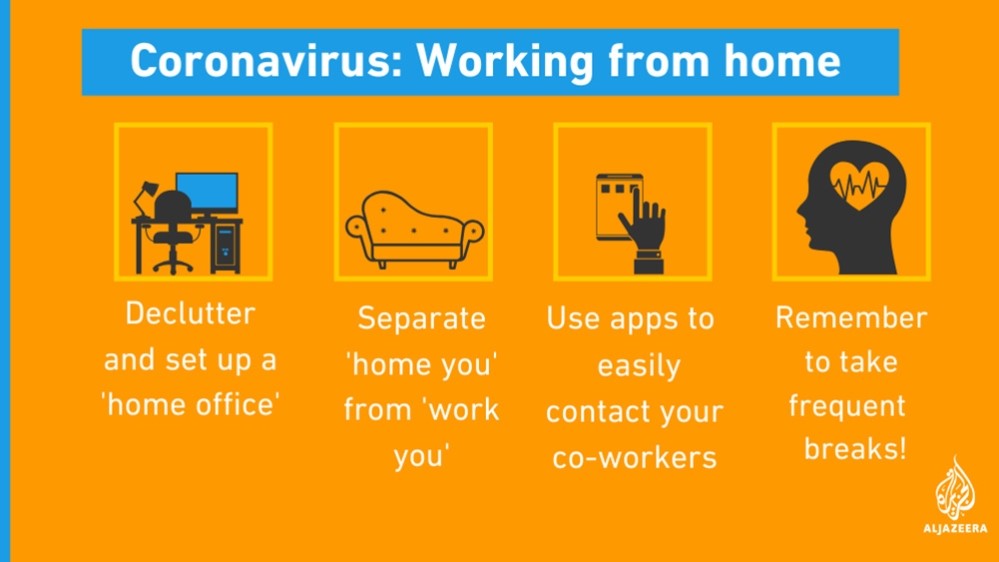

自宅勤務の4つのポイントを以下に記す

2:自分を「働く自分」と「家にいる自分」と、2つに分ける

3:同僚と簡単にコンタクト出来るようにアプリを活用

4:頻繁にブレイクをとることを忘れない

物理的にも心理的にも「働くことと、家で生活するコト」を分けて、考えるのが自宅勤務の肝で、それが出来ないと生産性は上がらず、心理的にも追い込まれるので、くれぐれもこの点は留意してほしい。そして、焦らないこともとっても大切。私は日々の行動は物凄くせっかちだが、仕事に関しては粘り強く、絶対にあきらめない。プロである以上、「継続はチカラなり」をモットーに、前を見ながらずーっと歩き続けている。ちょっとぐらい辛いコトも、後になれば、忘れるくらい小さなコトとなることを経験上知っているから。

マラソン的な長距離走の思考回路で、ペース配分をしながら、走りぬく精神力が今は必要だと思う。どんなに長丁場でも、ゴールは必ずあるので、慌てる必要はない。