様々な感染症が常に世界中を襲い続けているけど、史上最も有名なパンデミックは1334年に始まった「黒死病」と呼ばれたペストで、アジアとヨーロッパで猛威を振るい、2,500万人の死者を出したという。英王室には、こうした悪名高い感染症の悲劇に随分あっている。今朝目にしたNational Geographicの記事によると、以下のよう事例があげられる。

英国王室のペストによる死亡:

1327年即位のイングランド王エドワード3世は、英国王族として初めて黒死病(ペスト)で近親者達を亡くす。1)スペインのカスティーリャ王ペドロ1世と結婚する旅の途中、14歳の娘ジョーンはペストで死亡。2)ペドロ1世の父アルフォンソ11世も、ジブラルタルをムーア人から取り返そうと包囲している最中ペストで死亡。3)1394年エドワード3世の孫息子である国王リチャード2世も妻をペストで失う。4)100年近く後の1492年、エドワード4世の王妃エリザベスがペストで死亡。

英国王室の天然痘による死亡:

1)1552年国王エドワード6世は、14歳の若さで天然痘とはしかに倒れ、すぐに回復したが翌年結核で亡くなった。これにより男性の王位継承者がいなくなり、異母姉のメアリー1世が即位。1558年メアリーが死去すると、王位に就いたのが女王エリザベス1世。2)彼女は29歳の時に天然痘に罹患し、周囲は及び女王自身が死が近いと思ったが、彼女は病を克服した。但し天然痘のために顔に痕が残ち、鉛を含んだお白粉で痕を隠すお化粧をして、イングランドンの黄金時代を築いた。3)1688年無血クーデターの後、夫のウィリアム3世と共同統治していた女王メアリー2世が、1694年天然痘のため32歳で死亡。4)この当時の欧州の君主で天然痘で亡くなったのは、スペイン王ルイス1世(1724年)、ロシア皇帝ピョートル2世(1730年)、フランス王ルイ15世(1774年)など。以下は、女王エリザベス1世

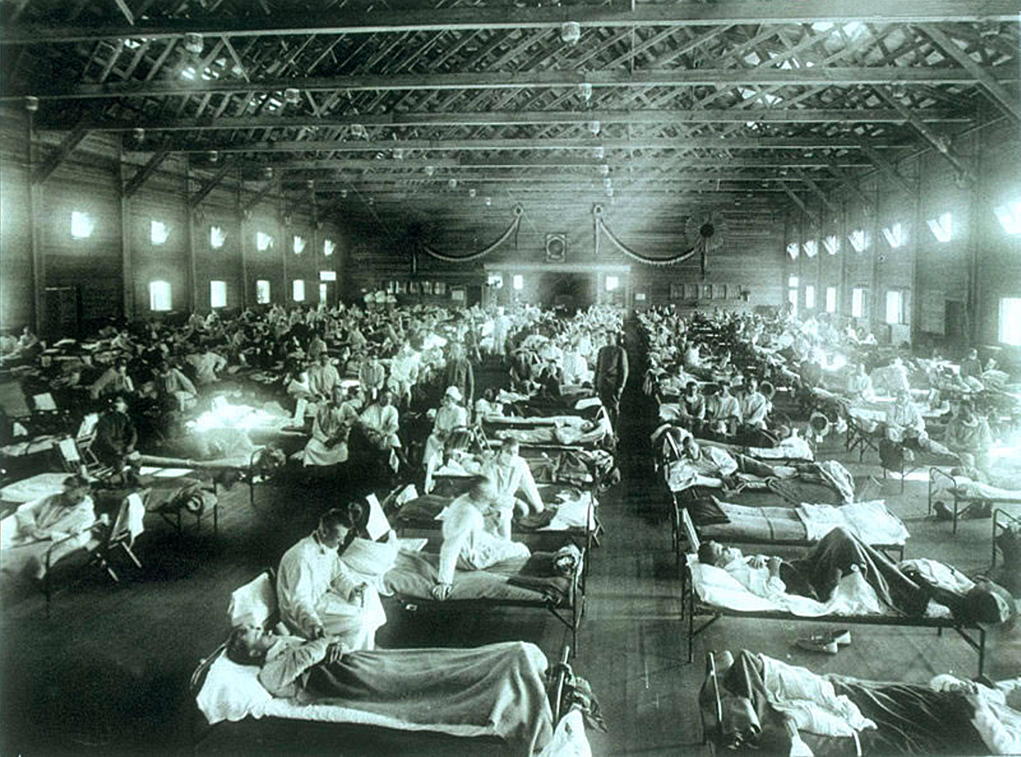

1889年サンクトペテルブルクで発生したインフルエンザ「ロシアかぜ」は、パンデミックとなってヨーロッパ各地に広がった。これは3度ロンドンを襲い、1)1892年の第3波でビクトリア女王の孫で王位継承順位第2位のアルバート・ビクター王子が28歳で死亡、将来の王位は弟のジョージ5世に移る。2)1918年の「スペインかぜ」で、世界人口の3分の1が感染し、死者は5,000万人に上った。その猛威の中で、1918年5月英国王ジョージ5世は回復した。以下は当時のアメリカ軍の野戦病院 (Image: courtesy of the National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C., United States.) - Pandemic Influenza: The Inside Story. Nicholls H, PLoS Biology Vol. 4/2/2006, e50 https://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0040050, CC 表示 2.5

この英王室と感染症との戦いを見ても、感染症が歴史を変えてしまい、王位継承に重要な役割を担ったことが、垣間見られる。特に天然痘で死にかけた後、後遺症で顔に痕が残ったがゆえに、真っ白なお白粉で痕を隠して、英国の黄金時代を築いたエリザベス1世のことを考えると、アタマが下がる。王位継承権の高い人が罹患して死亡した際は、王家の血筋の違う幹に大きく変わる事実が歴史的に存在する。また、北米大陸の先住民であったアメリカン・インディアンも、南米のアマゾンの先住民も、ヨーロッパから移住してきた白人がもたらした麻疹(はしか)とインフルエンザの免疫を持たないために、一気に人口減少が起こり、歴史から駆逐されていった。

英国皇太子と英国首相はなぜ感染したのか?

通常、欧米人は医療従事者でない限りマスクをする習慣がない、英国要人たちと一般庶民との間の接し方や、政治家同士の閣議や会議でも2m以内の近距離で議論するという習慣が、感染しやすい環境を作っていると思われる。コロナ禍でこれだけPhysical distancingを言われているにも関わらず、皇太子も政治家も濃密な近距離で一般人と接しており、 議論も口角泡を飛ばすといった形で、F2Fでなされている以上、感染の可能性は拡大する。英国首相Boris Johnsonの妊娠中のガールフレンドも症状が出ているというニュースも目にして、本当に人々がPhysical distancingを順守して、2m以上離れて、人との物理的な距離を取るだけでも、こうした感染状況は防げる。

歴史には現在の問題解決の答えがある

感染症(疫病)によって引き起こされるパンデミックは、前回よりは今回、今回よりは次回と、回を重ねるごとに、感染力を拡大し、より強さを増して登場してくる。すなわち想定外を常に巻き起こす、非常に厄介な代物である。但し、だからと言って「過去=歴史」を振り返っても意味がないということはない。歴史には、実はきちんと答えが書いてある。

National Geographicの記事は、このようにレポートしている。2007年学術誌「米国科学アカデミー紀要」(PNAS)に、1918年のインフルエンザ(スペインかぜ)において、市によって異なる対応が病気の蔓延にどのように影響したかを調べた2つの論文が発表された。致死率、時期、公衆衛生的介入について比較したところ、早い段階で予防措置を講じた市では、対策が遅れた、或いは全く講じられなかった市と比べて、死亡率が約50%も低いことがわかった。最も効果的だった措置は、学校、教会、劇場を同時に閉鎖し、集会を禁止することだった。そうすることでワクチンを開発する時間を稼ぎ、医療機関にかかる負担は減った。同論文は1918年のインフルエンザにおいて、死亡率の急上昇を防ぐ鍵は「社会的距離」戦略であったと結論付けている。

そう、兎に角同じ屋根の下に住む人以外とは、顔に何か覆う布をまとい、2mのPhysical distancingを取ることが肝要。